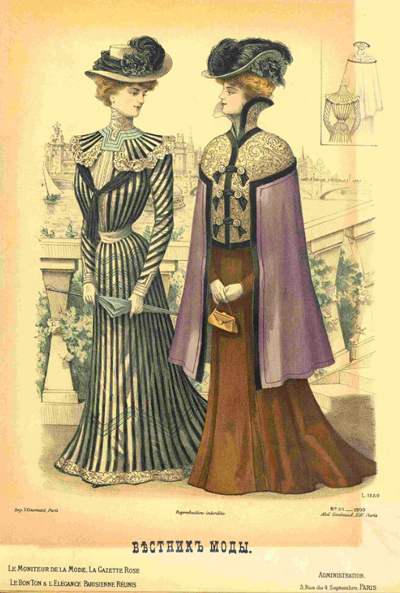

Бабушкин сад

(В. Поленов, 1887) |

|

Впервые: Сборник товарищества «Знание» за 1903 год. Книга вторая. СПб., 1904. С. 29–105.

Чехов задумал «Вишневый сад» весной 1901 года, после успеха пьесы «Три сестры» на сцене Художественного театра. В это время он писал О.Л. Книппер: «Следующая пьеса, какую я напишу, будет непременно смешная, очень смешная, по крайней мере по замыслу»; «Минутами на меня находит сильнейшее желание написать для Худож. театра 4-актный водевиль или комедию. И я напишу, если ничто не помешает, только отдам в театр не раньше конца 1903 года». О намерении автора написать комедию свидетельствуют и сохранившиеся в записных книжках наброски к пьесе.

|

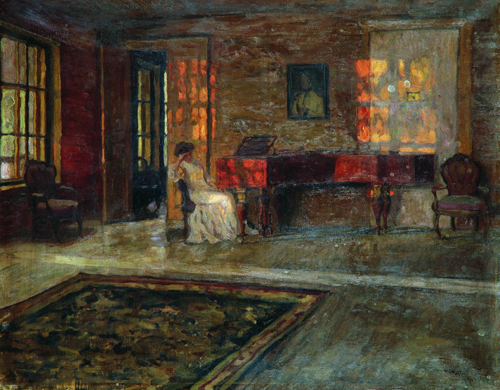

Вечерний интерьер

(С. Жуковский, 1900-е) |

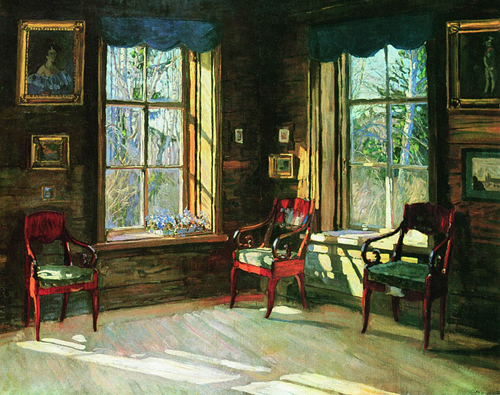

Интерьер

(С. Жуковский, 1900) |

Жизненные впечатления, получившие отражение в пьесе, восходят к разным годам жизни Чехова. Еще в детстве он мог наблюдать дворянскую усадьбу, когда гостил в донецком хуторе Кравцовых Рагозина Балка; там же будущий писатель слышал звук сорвавшейся в шахте бадьи. В 1885–1887 гг. Чехов проводил лето в имении помещиков Киселевых Бабкино близ Воскресенска. Оно впоследствии было продано за долги, а его владелец А.С. Киселев был вынужден поступить на службу в банк (современники указывали на большое сходство Киселева с Гаевым). Лето 1888 и часть лета 1889 г. Чехов провел в старинном «дворянском гнезде» – усадьбе Линтваревых Лука близ Сум Харьковской губернии. Во время шестилетней жизни в Мелихове Чехов наблюдал быт разорявшихся дворян, постепенно вытесняемых купечеством. |

Из окна старого дома

(М. Якунчикова-Вебер, 1897) |

Осмотр старого дома

(И. Крамской, 1874) |

Возможно, что одним из главных импульсов к написанию пьесы была история дома Чеховых в Таганроге: отец писателя, Павел Егорович, бежал из города, спасаясь от кредиторов, а друг семьи Г.П. Селиванов купил его дом по дешевой цене. |

Весенние лучи

(С. Жуковский, 1913) |

Интерьер библиотеки помещичьего дома

(С. Жуковский, 1910-е) |

Начиная с юношеской драмы «Безотцовщина», Чехов неоднократно изображал дворянское разорение и переход имений в руки выходцев из низов («Цветы запоздалые», 1882; «Ненужная победа», 1882; «Драма на охоте», 1884; «В усадьбе», 1894; «Моя жизнь», 1896; «У знакомых», 1898). Однако эта тема в русской литературе не начинается и не заканчивается Чеховым. Его предшественниками были Гоголь, Тургенев, Достоевский, Салтыков-Щедрин, Островский, С.Н. Терпигорев (Атава), А.И. Эртель, Н.Я. Соловьев, И.Н. Потапенко и другие. Окончательное завершение тема дворянского оскудения получила в прозе И.А. Бунина.

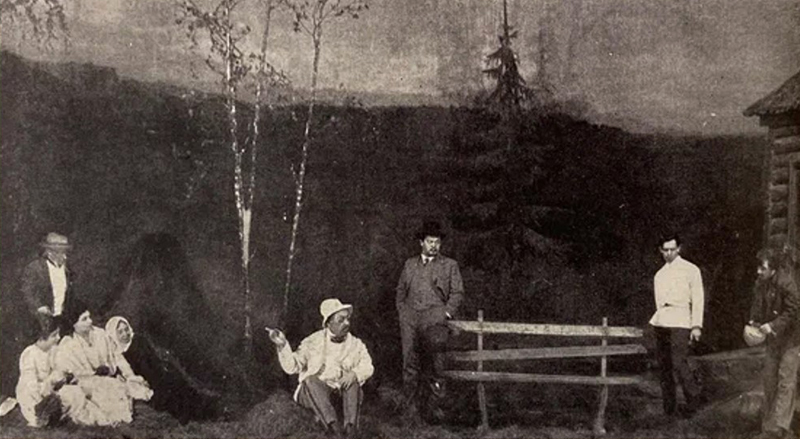

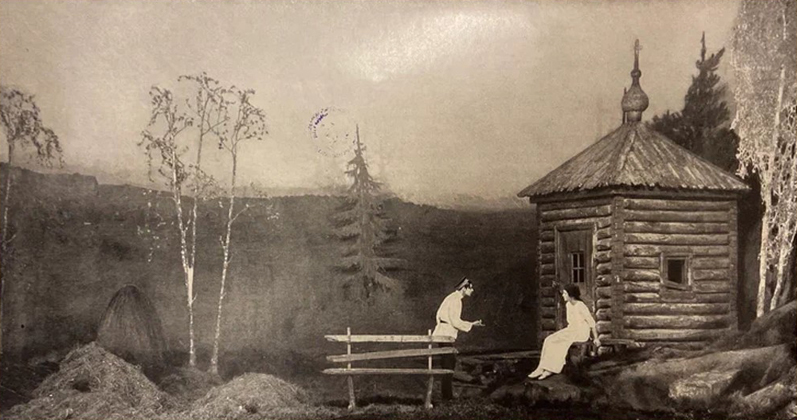

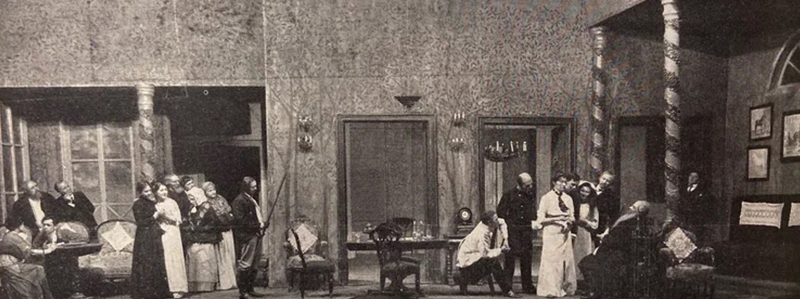

Заканчивая пьесу осенью 1903 года, Чехов оценивал ее так: «Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс...»; «...вся пьеса веселая, легкомысленная»; «Люди у меня вышли живые...» К.С. Станиславский, восторженно принявший новую пьесу, тем не менее не согласился с автором в вопросе о ее жанре: «Это не комедия, не фарс, как Вы писали, – это трагедия, какой бы исход к лучшей жизни Вы ни открывали в последнем акте <...> Я плакал, как женщина, хотел, но не мог сдержать<ся>. Слышу, как Вы говорите: "Позвольте, да ведь это же фарс..." Нет, для простого человека это трагедия». Как «трагедия» русской жизни пьеса и была поставлена в МХТ.

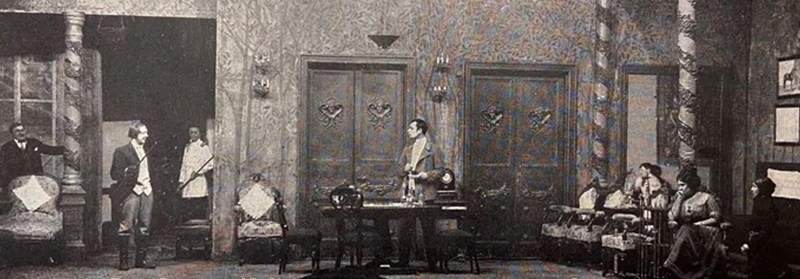

Премьера прошла 17 января 1904 г. В зале присутствовала вся литературно-театральная Москва. В антракте после 3-го акта, состоялось чествование Чехова в связи с 25-летием его литературной деятельности. Юбилейные речи и волнение актеров, знавших о тяжелом состоянии здоровья Чехова наложили на спектакль невеселый отпечаток, однако первые зрители почувствовали и оценили поэтичность пьесы. С большим успехом прошли петербургские гастроли Художественного театра. Уже в 1904 году пьесу стали широко ставить в провинции (один из первых спектаклей поставил в Херсоне В.Э. Мейерхольд).

В мае 1904 г. вышел сборник товарищества «Знание», в котором был опубликован текст пьесы, а в начале июня – отдельное издание А.Ф. Маркса. И первые читатели, оставившие свои отзывы о пьесе, и театральные рецензенты единодушно отмечали правдивость пьесы, подлинность изображаемой в ней жизни. Критические отзывы о пьесе были разнородны. Обозреватель консервативной газеты «Гражданин» выражал недовольство изображением дворянства как сословия «пассивного, безвольного, не умеющего побеждать обстоятельства и уступающего место предприимчивому кулаку-торговцу». На мрачность, тоскливость изображенного, на отсутствие «указаний на положительные, зиждительные начала жизни» указывали критики «Московских ведомостей» и «Русского листка». С другой стороны, либеральная критика, в целом радушно встретившая пьесу, расходилась в ее интерпретации. Одни (как В.М. Дорошевич, Ю.И. Айхенвальд, А.Р. Кугель, М.О. Гершензон, А.В. Амфитеатров) рассматривали ее как элегическое прощанье с прекрасным прошлым и видели ее главные достоинства в глубоком проникновении Чехова в психологию беспомощного и нежизнеспособного вырождающегося дворянства: «Перед вами гибнут, беспомощно гибнут старые дети <...> Все в жизни застает их врасплох» (В.М. Дорошевич). Некоторые критики (А.Р. Кугель) считали «лишними людьми» не только Раневскую и Гаева, но и Лопахина, и Трофимова. Другие противопоставляли Раневской и Гаеву «деятельного» Лопахина (А.В. Амфитеатров) и «бодрого» Трофимова (А.С. Глинка-Волжский). Однако большинство считало, что «представители молодого поколения» в пьесе недостаточно энергичны и «бодры», и веру Трофимова в светлое будущее редко объявляли «идеей» всей пьесы. Большинство второстепенных героев (Симеонов-Пищик, Шарлотта, Епиходов) вызвали восторг у критиков.

Многие рецензенты заметили новизну конфликта и своеобразие образа Лопахина. Однако театральные критики часто указывали на слабое развитие интриги (особенно во втором акте) как на недостаток пьесы, а отсутствие в пьесе «столкновения противоположных душевных складов и социальных интересов» – «удалением от истинной драмы» (А.Р. Кугель). Эти упреки отвергал А.С. Суворин, считавший «бездействие» соответствующим характерам действующих лиц: «Всё изо дня в день одно и то же, нынче, как вчера. Говорят, наслаждаются природой, изливаются в чувствах, повторяют свои излюбленные словечки, пьют, едят, танцуют – танцуют, так сказать, на вулкане, накачивают себя коньяком, когда гроза разразилась...»

Уже в прижизненной критике возник спорный вопрос о жанре пьесы. Мысль К.С. Станиславского о том, что «Вишневый сад» – не фарс, а драма и даже трагедия, была подхвачена критиками. В.М. Дорошевич писал: «Это комедия по названию, драма по содержанию. Это – поэма», и особо отмечал «страшный», «жестокий» 4 акт и финал пьесы. Комические эпизоды рассматривались как попытки Чехова развеять тягостное впечатление от изображаемой действительности.

Новаторство пьесы Чехова тонко почувствовал А. Белый, выступивший в журнале «Весы» с рецензией на спектакль Художественного театра. Признавая Чехова реалистом, который «истончает действительность» до символа, Белый особенно выделял третий акт пьесы, где «как бы кристаллизованы приемы Чехова: в передней комнате происходит семейная драма, а в задней, освещенной свечами, исступленно пляшут маски ужаса <...> Вот пляшут они, манерничая, когда свершилось семейное несчастие». Надо заметить, что мнение А. Белого не совпадало с оценкой других символистов (В.Я. Брюсова, З.Н. Гиппиус), которые не принимали «копирующего жизнь» искусства МХТ.

|

Р а н е в с к а я Л ю б о в ь А н д р е е в н а |

Л ю б о в ь А н д р е е в н а Р а н е в с к а я (О.Л. Книппер)

|

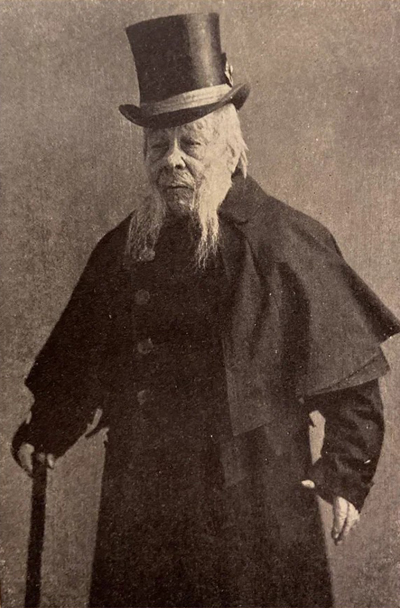

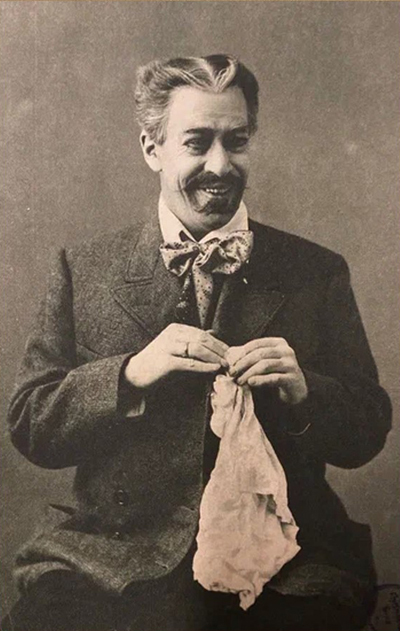

Г а е в Л е о н и д А н д р е е в и ч |

Г а е в (К.С. Станиславский)

|

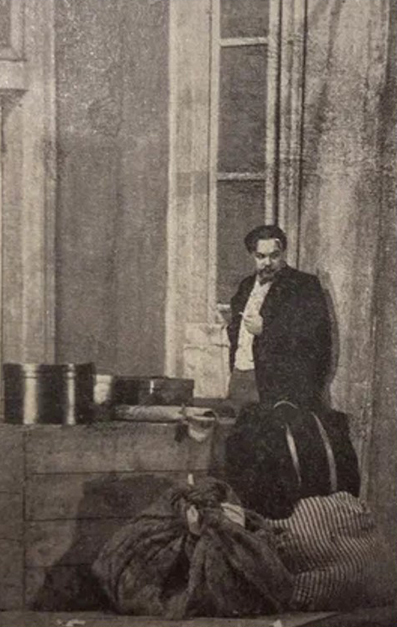

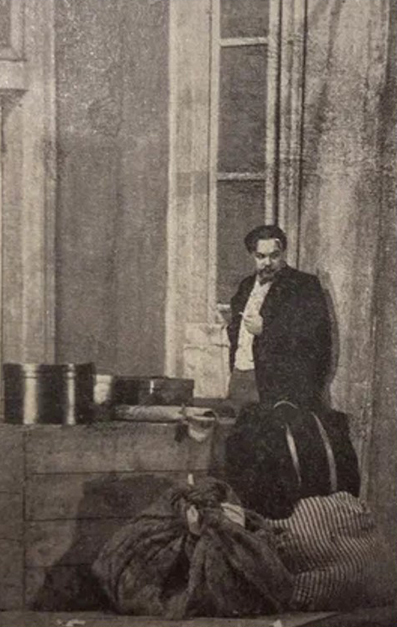

Л о п а х и н Е р м о л а й А л е к с е е в и ч |

|

|

| Л о п а х и н (Массалитинов) |

|

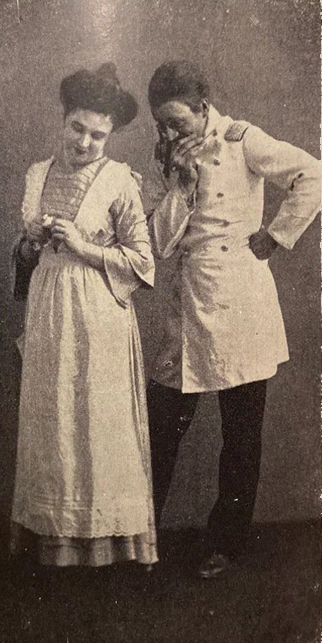

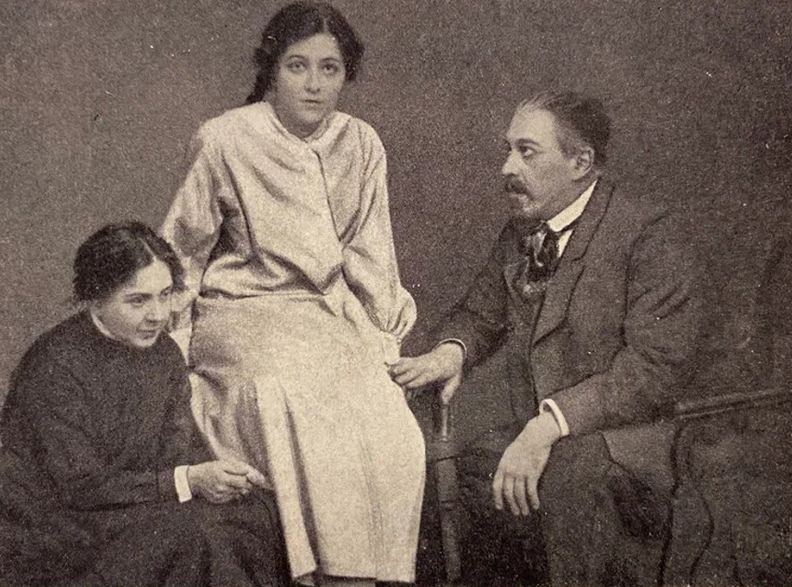

Т р о ф и м о в П е т р С е р г е е в и ч |

Т р о ф и м о в (Качалов). А н я (Лилина)

|

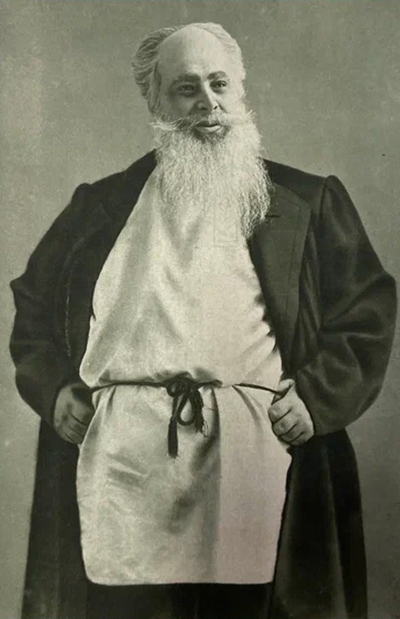

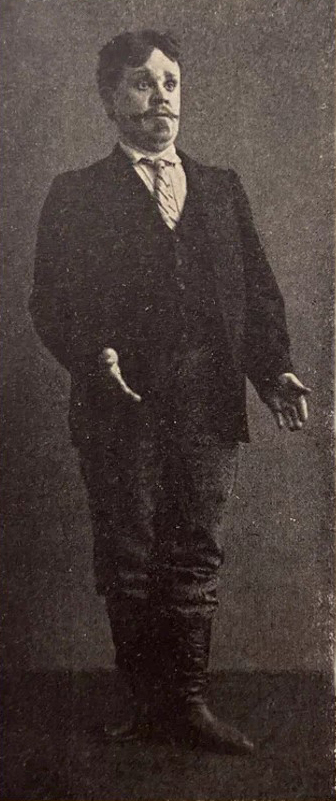

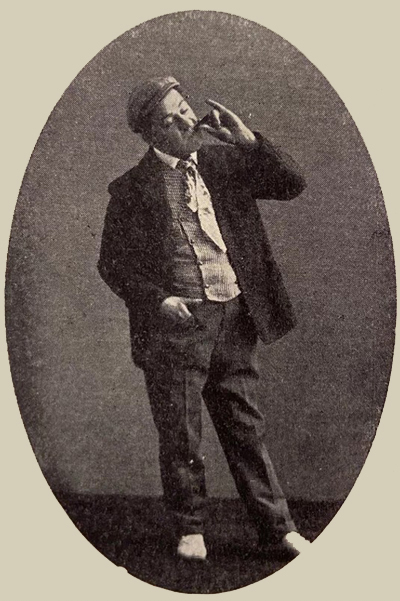

С и м е о н о в - П и щ и к Б о р и с Б о р и с о в и ч |

С и м е о н о в - П и щ и к (Грибунин)

|

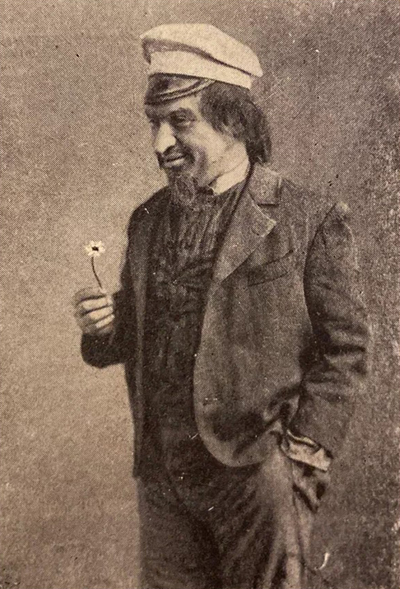

Ш а р л о т т а И в а н о в н а |

Ш а р л о т т а (Муратова)

|

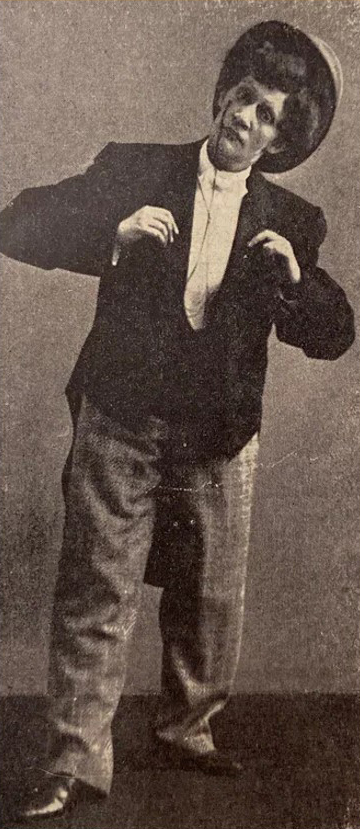

Е п и х о д о в С е м е н П а н т е л е е в и ч |

Е п и х о д о в (Москвин)

|

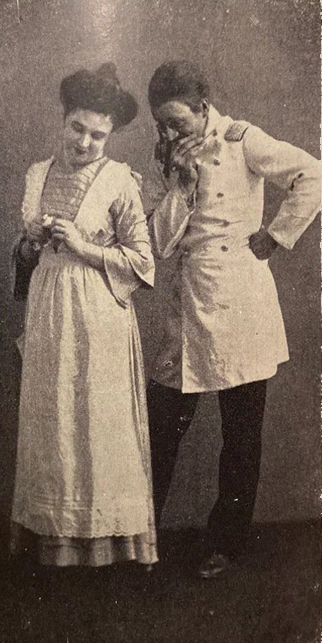

Д у н я ш а |

Д у н я ш а (Халютина). П о ч т о в ы й ч и н о в н и к (Тезавровский)

|

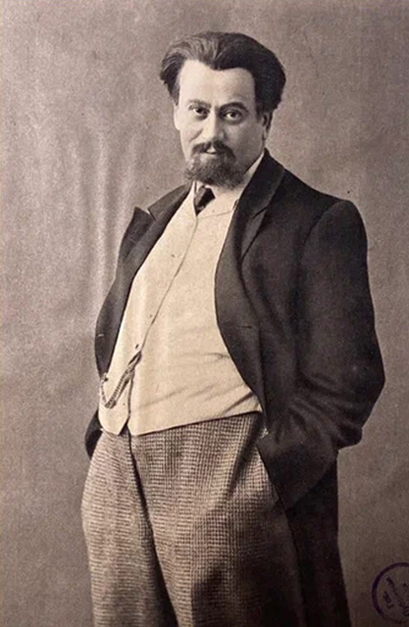

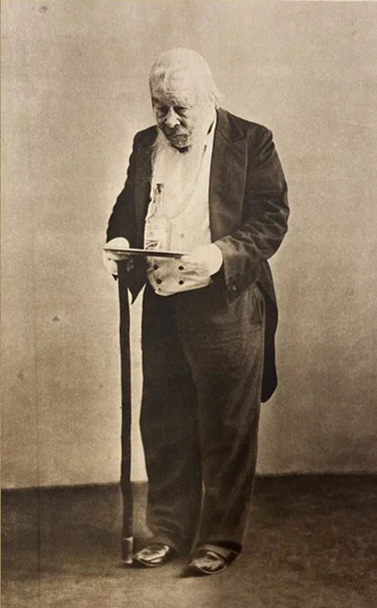

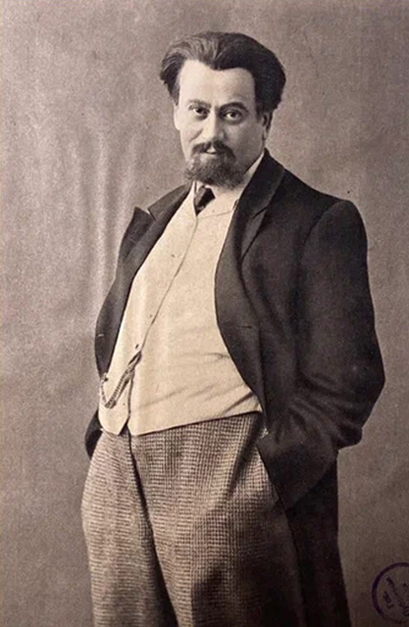

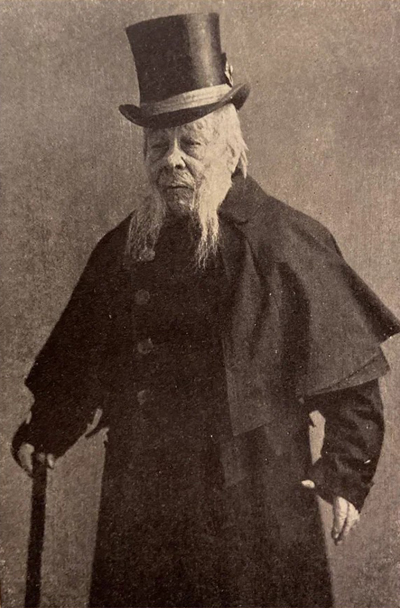

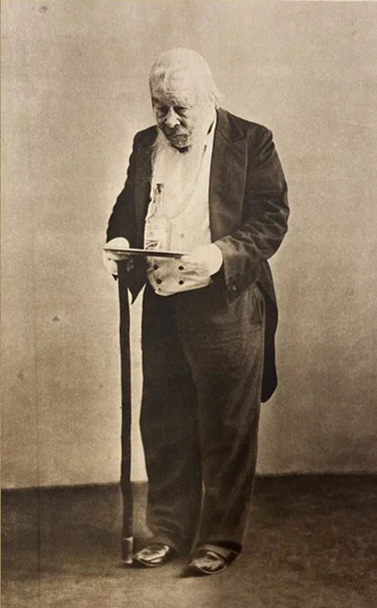

Ф и р с |

|

|

| Ф и р с (А.Р. Артем) |

|

Я ш а |

Я ш а (Александров)

|

П р о х о ж и й |

П р о х о ж и й (Балиев)

|

Н а ч а л ь н и к с т а н ц и и |

Н а ч а л ь н и к с т а н ц и и (Горич)

|

П о ч т о в ы й ч и н о в н и к |

|

|

| П о ч т о в ы й ч и н о в н и к (Тезавровский) |

|

Утренник – заморозки, утренний мороз до восхода солнца, бывающий весной и осенью.

|

Е п и х о д о в с букетом |

Е п и х о д о в (Москвин)

|

Детская, милая моя, прекрасная комната... |

Л ю б о в ь А н д р е е в н а (Книппер) – «Детская, милая моя, прекрасная комната»...

|

…после Святой… – т.е. после Святой недели, следующей за Пасхой.

|

Ментона – курортный город на юге Франции, на Лазурном берегу в 30 км. от Ниццы; «жемчужина» Французской Ривьеры. В чеховское время – место, где лечились больные туберкулезом (см. об этом в книге Мопассана «На воде»).

|

|

Пачули – самые популярные духи в России первой половины XIX в., с резким смолистым ароматом; в чеховское время они уже воспринимались как знак дурного вкуса.

|

Ваш брат, вот Леонид Андреич, говорит про меня, что я хам, я кулак, но это мне решительно все равно. |

Л о п а х и н (Массалитинов) – «Ваш брат, Леонид Андреевич, говорит про меня, что я хам и кулак»...

|

…в городе у пристава живет. – Имеется в виду участковый пристав. Город разделялся на полицейские части, в каждой части было по два и более квартала (с 1881 г. – участка), во главе которых стоял участковый пристав.

Десятина – около гектара.

|

Если во всей губернии есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только наш вишневый сад... |

Л ю б о в ь А н д р е е в н а (Книппер) – «Если во всей губернии есть что-либо интересное, так это только наш вишневый сад»...

|

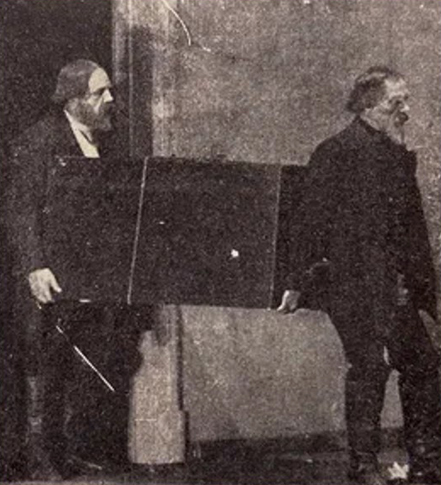

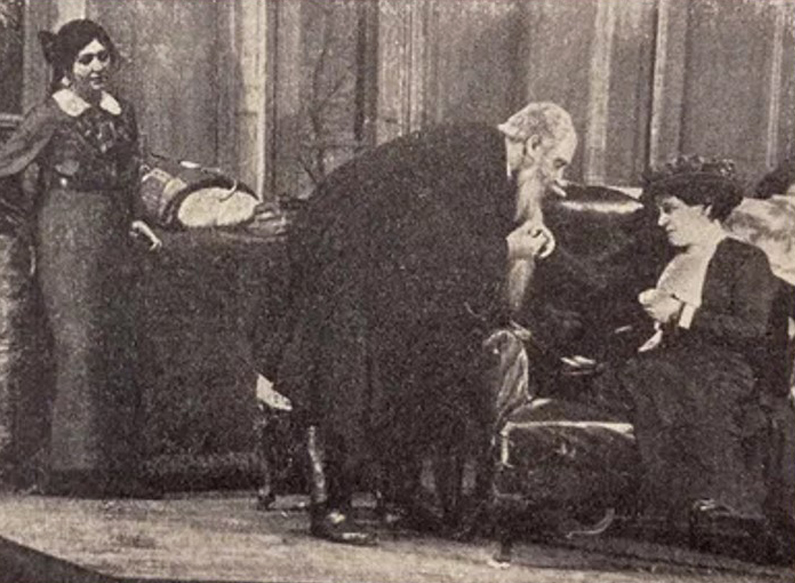

Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости... |

Г а е в (Станиславский) – «Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование»...

|

Присяжный поверенный – адвокат на государственной службе при окружном суде или судебной палате.

|

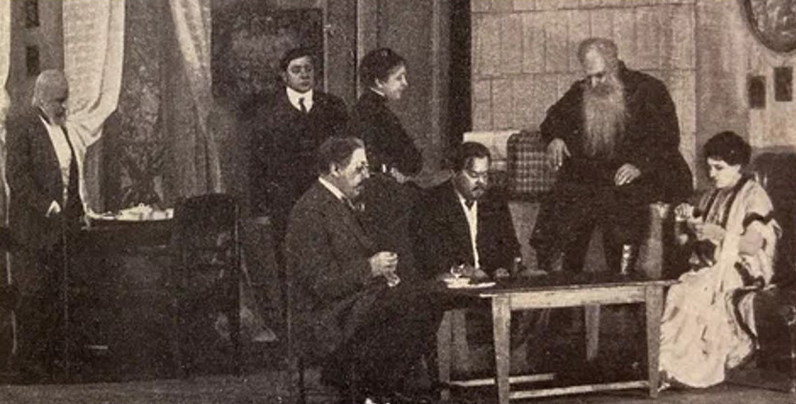

Только вот о деле. |

В а р я (Лилина). А н я (Жданова). Г а е в (Станиславский)

|

Какой ты хороший, дядя, какой умный! |

Г а е в (Станиславский). А н я (Лилина)

|

Е п и х о д о в (играет на гитаре и поет)

|

Ш а р л о т т а (Муратова). Д у н я ш а (Халютина). Я ш а (Александров). Е п и х о д о в (Москвин)

|

«Что мне до шумного света ~ жаром взаимной любви...» – куплет из популярного (считавшегося «цыганским») романса «Спрятался месяц за тучку» (муз. А.И. Дюбюка (1812–1897), слова В. Чуевского, опубл. в 1871 г.; в романсе «Что нам до шумного света»).

|

слушать слушать

|

Бокль Генри Томас – английский историк-позитивист.

|

Тальма – плащ или накидка без рукавов. |

|

Что такое, постоянно вертишься перед глазами... |

Г а е в (Станиславский) – «Что такое? постоянно вертишься перед глазами»...

|

Это наш знаменитый еврейский оркестр. |

Г а е в (Станиславский) – «Это наш знаменитый еврейский оркестр»...

|

Позвольте вас спросить, как вы обо мне понимаете?

|

Л о п а х и н (Массалитинов) – «Позвольте вас спросить, как все обо мне понимаете?»

|

В гордом человеке... – возможно, слова Трофимова содержат полемический отклик на монолог Сатина в пьесе А.М. Горького «На дне» (1902), где были слова: «Чело-век! Это – великолепно! Это звучит... гордо!»

|

Громадное большинство той интеллигенции... |

Т р о ф и м о в (Подгорный) – «Громадное большинство той интеллигенции, какую я знаю, ничего не ищет, ничего не делает и к труду пока не способно»... (С фот. Фишера)

|

Можете. Идите по этой дороге. |

Г а е в (Станиславский) – «Можете идти по этой дороге»...

|

Брат мой, страдающий брат... – Неточное начало стихотворения С.Я. Надсона «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат, / Кто б ты ни был, не падай душой...» (1880). Было широко распространено как «расхожая цитата».

...выдь на Волгу, чей стон... – Из стихотворения Н.А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» (1858).

Охмелия, иди в монастырь... – перифраза слов Гамлета, который несколько раз повторяет, обращаясь к Офелии: «Ступай в монастырь» (акт III, сцена 1, пер. А. Кронеберга).

Охмелия, о нимфа, помяни меня в твоих молитвах! – «Офелия! О нимфа! Помяни / Мои грехи в твоей святой молитве!» («Гамлет», пер. А. Кронеберга, акт III, сц. 1).

|

Я предчувствую счастье, Аня, я уже вижу его... |

Т р о ф и м о в (Подгорный) – «Я предчувствую счастье, Аня, я уже вижу его»...

|

В зале танцуют grand-rond

Grand-rond – фигура в общем танце, «большой круг».

|

Котильон

|

Promenade à une paire! – «Прогулка парами!» (франц.)

Grand-rond, balancez! – «Большой круг, балансе!» (франц.)

Les cavaliers à genoux et remerciez vos dames – «Кавалеры, на колени и благодарите дам» (франц.)

|

Сельтерская (или зельтерская) вода – изначально минеральная вода из деревни Нидерзельтерс в западной Германии; в России конца XIX века так называли любую столовую минеральную воду или просто газированную воду. |

Бутылка из-под минеральной воды (XIX век) |

|

|

Калигула Гай Юлий Цезарь Август Германик (12–41) – римский император в 37–41 гг. Сделал своего любимого коня Инцитата сначала римским гражданином, потом сенатором, потом кандидатом в консулы. Конь был объявлен «воплощением всех богов», и к формуле государственной присяги добавилось «…ради благополучия и удачи Инцитата». |

|

Ein, zwei, drei!

|

Ш а р л о т т а (Муратова) – «Ein, zwei, drei!»

|

Вы подумайте! Очаровательнейшая Шарлотта Ивановна... я просто влюблен... |

С и м е о н о в - П и щ и к (Грибунин) – «Вы подумайте, очаровательная Шарлотта Ивановна, я просто влюблен»... (С фот. Фишера)

|

Guter Mensch, aber schlechter Musikant (Хороший человек, но плохой музыкант – нем.) – Крылатое выражение, восходит к комедии Клеменса Брентано «Понс де Леон» (1804). В романе Э.Т.А. Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра» (1821) Крейслер противопоставляет земную и небесную любовь «хороших людей» и «истинных музыкантов».

|

Епиходов биллиардный кий сломал!.. |

Я ш а (Александров). – «Епиходов бильярдный кий сломал!»..

|

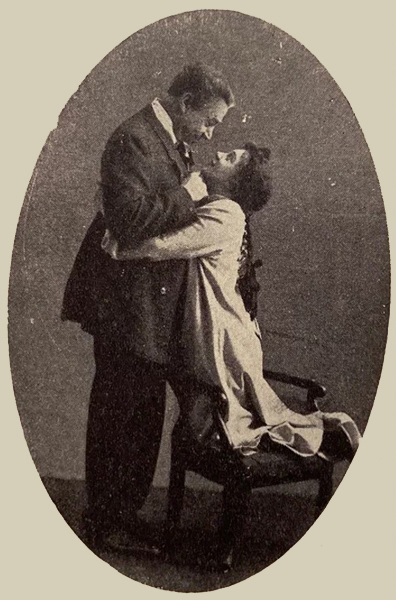

Смешной вы! |

Л ю б о в ь А н д р е е в н а (Книппер) – «Смешной вы!»...

|

...читает «Грешницу» А. Толстого... – Стихотворение А.К. Толстого «Грешница» (1858) было самым избитым номером на любительских вечерах.

|

|

Поймешь ли ты души моей волненье (А. Вяльцева, 1910)

слушать слушать

|

«Браво, Шарлотта Ивановна!»

|

Г о с т и – «Браво, Шарлотта Ивановна!» |

|

Я купил.

|

Л о п а х и н (Массалитинов) – «Я купил!»

|

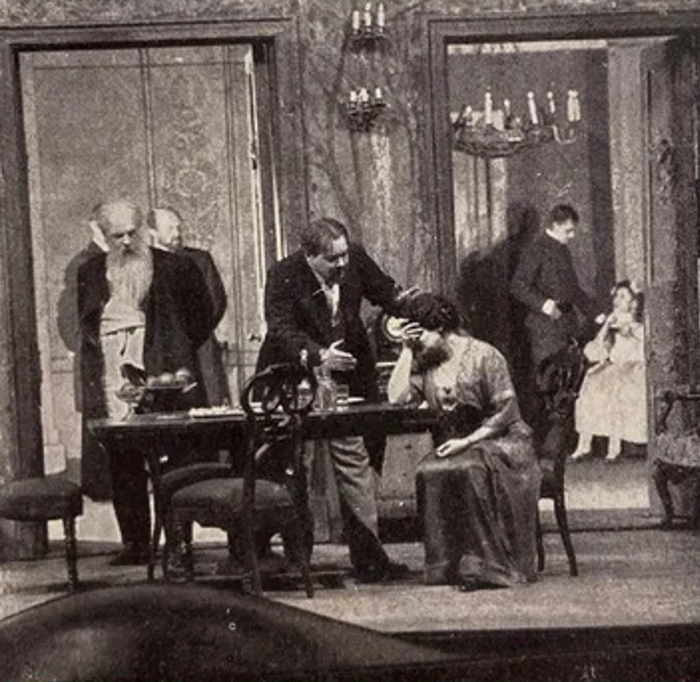

Отчего же, отчего вы меня не послушали?

|

Л о п а х и н (Массалитинов) – «Отчего же, отчего вы меня не послушали?»

|

Мы насадим новый сад, роскошнее этого, ты увидишь его, поймешь, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама! |

А н я (Жданова) – «Мы насадим новый сад, роскошнее этого...»

|

Выпей, Яша, хоть ты.

|

Л о п а х и н (Массалитинов) – «Выпей, Яша, хоть ты»...

|

Господа, имейте в виду, до поезда осталось всего сорок шесть минут! |

Л о п а х и н (Массалитинов) – «Господа, имейте в виду, до поезда осталось всего 46 минут»

|

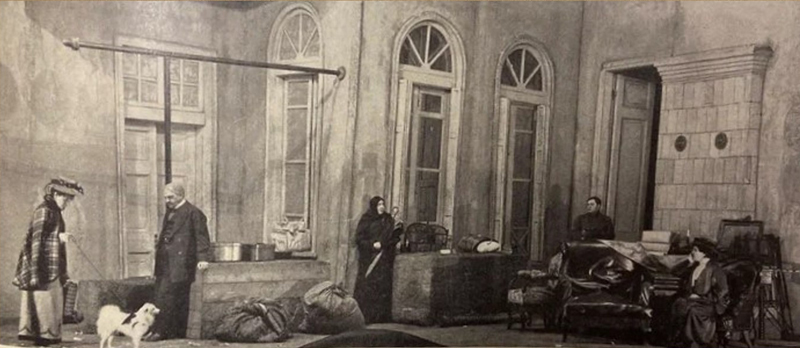

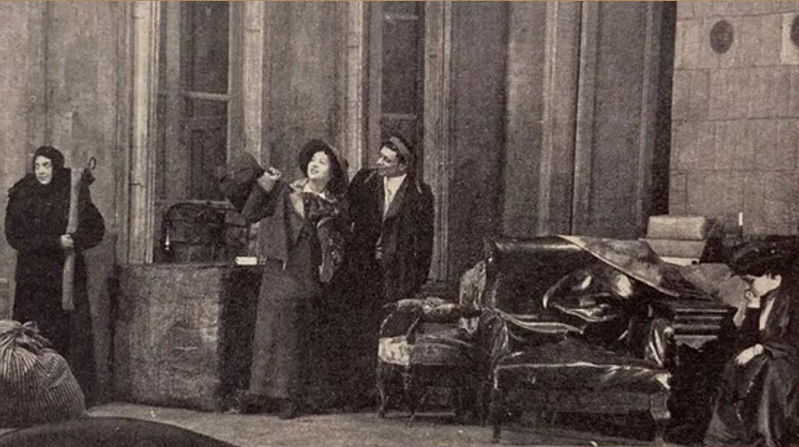

Выносите мои вещи, Яша |

Вещи выносят |

|

В городе мне жить негде. |

Ш а р л о т т а (Муратова) – «В городе мне жить негде»...

|

Всему на этом свете бывает конец... |

С и м е о н о в - П и щ и к (Грибунин) – «Всему на этом свете бывает конец»...

|

Уезжаю я с двумя заботами. |

Л ю б о в ь А н д р е е в н а (Книппер) – «Уезжаю я с двумя заботами»...

|

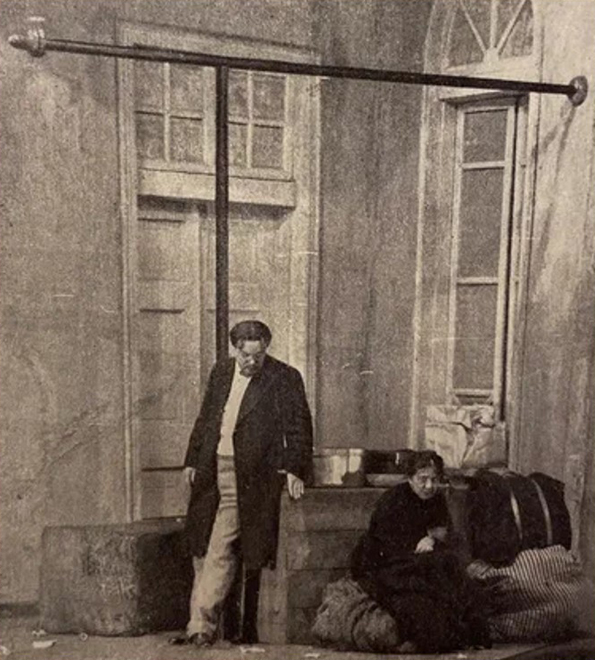

Да, жизнь в этом доме кончилась... больше уже не будет... |

В а р я (Лилина) – «Да, жизнь в этом доме кончилась, больше уже не будет»...

|

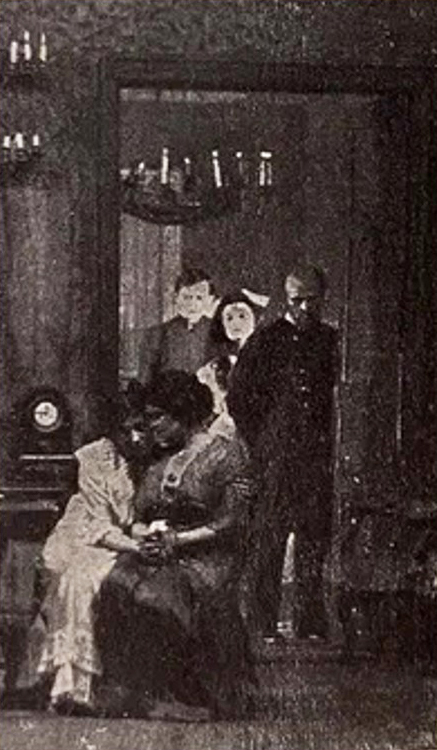

Прощай, дом! Прощай, старая жизнь! |

А н я (Жданова) – «Прощай, дом! Прощай, старая жизнь!»...

|

Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!.. |

Л ю б о в ь А н д р е е в н а (Книппер) – «Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!»

Г а е в (Станиславский) – «Сестра моя, сестра моя!»

|

Про меня забыли... |

Ф и р с (Павлов) – «Уехали... Про меня забыли»... |

|

К тексту

|

В раздел |

| |