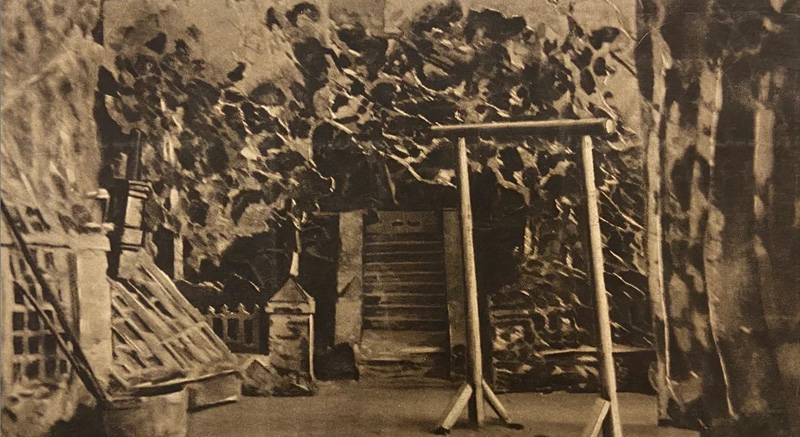

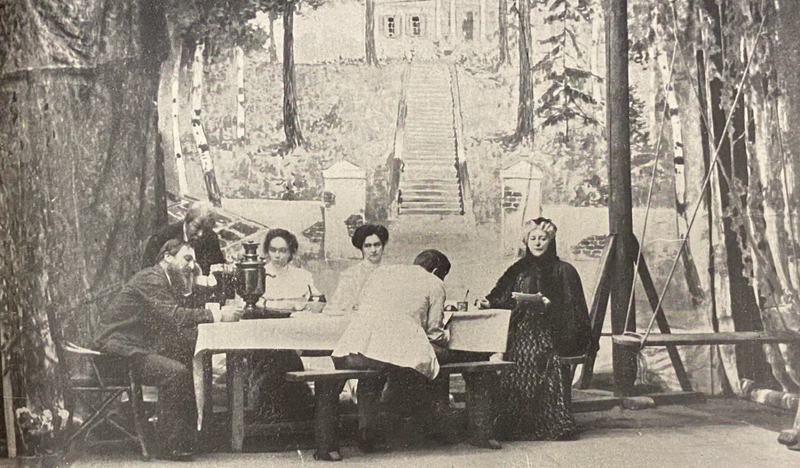

Макет 1-го действия «Дяди Вани» работы художника В. Симова.

|

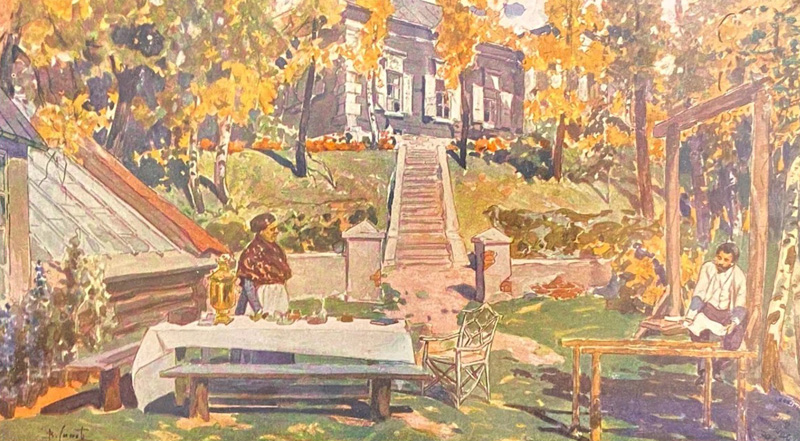

«Дядя Ваня». Эскиз к 1-му действию (В. Симов)

|

В Великом посту... – Великий пост начинается за семь недель до Пасхи и состоит из четыредесятницы (40 дней в память о Христе, постившемся этот срок в пустыне) и Страстной недели (перед Пасхой).

|

Сыпной тиф... – самому Чехову приходилось лечить больных сыпным тифом во время эпидемии 1887 г.

|

Хлороформ – в конце XIX в. это вещество использовалось как анестетик при хирургических операциях (впервые применено Н.И. Пироговым).

|

Кабуль – вероятно, Войницкий говорит о блюдах, заправленных острым соусом кабуль (основой этого соуса было пюре из соевых бобов, в которое добавляли настойку перца чили, бульон с пряностями и уксус).

|

...про женскую эмансипацию... – то есть о предоставлении женщинам равноправия в общественной, трудовой и семейной жизни.

|

«Напрягши ум, наморщивши чело, всё оды пишем, пишем, и ни себе, ни им похвал нигде не слышим». – Цитата из осмеивающей графоманов-одописцев сатиры «Чужой толк» (1794) И.И. Дмитриева (1760–1837). В оригинале: «Что за диковинка? лет двадцать уж прошло, / Как мы, напрягши ум, наморщивши чело, / Со всеусердием всё оды пишем, пишем, / А ни себе, ни им похвал нигде не слышим!»

|

Бурсак – здесь: воспитанник духовного учебного заведения (училища или семинарии).

|

...добился... кафедры... – В дореволюционных университетах понятие «кафедра» означало штатную должность профессора, читавшего лекции в рамках научной отрасли, обозначенной в названии кафедры. Таким образом, каждой кафедре соответствовал один ординарный профессор.

|

...стал его превосходительством... – Должности ординарного профессора обычно соответствовал чин статского советника (5-й класс), однако по выслуге лет и при занятии административных должностей профессор мог получить и чин 4-го класса (действительный статский советник), относящийся к «генералам» и дававший право на обращение «ваше превосходительство».

|

Ваня, я не люблю, когда ты это говоришь. |

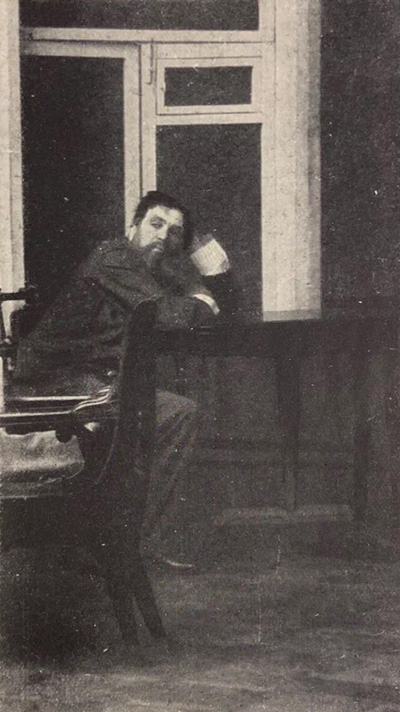

Д я д я В а н я (А.Л. Вишневский). Т е л е г и н (А.Р. Артем).

|

Кто изменяет жене или мужу, тот, значит, неверный человек, тот может изменить и отечеству! |

Т е л е г и н (А.Р. Артем). «Кто изменяет жене или мужу, тот, значит, неверный человек, тот может изменить и отечеству!»

|

Заткни фонтан… – то есть замолчи. Сокращение одного из шуточных афоризмов Козьмы Пруткова («Если у тебя есть фонтан, заткни его: дай отдохнуть и фонтану»).

|

Quantum satis (лат.) – сколько потребуется, вдоволь. Выражение часто использовалось в медицине и фармакологии; в этом качестве обыгрывалось Чеховым.

|

сегодня получила я письмо из Харькова от Павла Алексеевича... |

М а р ь я В а с и л ь е в н а (Е.М. Раевская). «Получила письмо от Павла Алексеевича... Прислал свою новую брошюру».

|

Но мы уже пятьдесят лет говорим и говорим... – По-видимому, пятьдесят лет отсчитываются от 1840-х гг. – времени появления в России первых интеллигентских кружков, обсуждавших необходимость реформ.

|

...светлою личностью... – Выражение «светлая личность» было популярно в кругах передовой интеллигенции 1860-х гг. как обозначение человека безупречной общественной репутации. В романе Достоевского «Бесы» (1871–1872) появилось стихотворение с этим названием, представлявшее собой пародию на стихотворение Н.П. Огарева «Студент» (1868). В пародийной функции использовал это выражение и Чехов в одноименной юмореске 1886 г.

|

Рerpetuum mobile (лат.) – вечный двигатель.

|

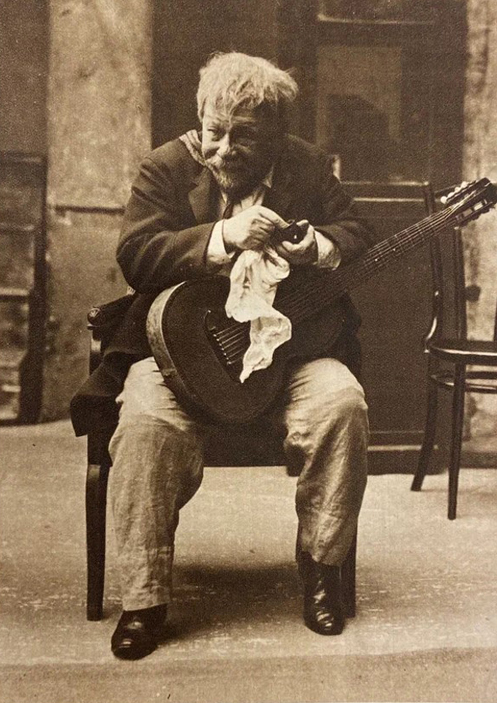

Телегин играет польку... |

Т е л е г и н (А.Р. Артем)

|

У Островского в какой-то пьесе есть человек с большими усами и малыми способностями... – Так представлялся Паратов Карандышеву в «Бесприданнице» (д. 2, явл. 9).

|

…небольшое именьишко, всего десятин тридцать… – около 33 гектаров.

|

Питомник – здесь: место, где выращиваются саженцы деревьев.

|

|

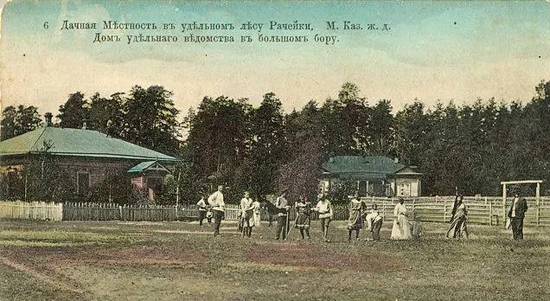

Казенное лесничество – в России конца XIX века лес мог принадлежать государству (казенные леса), императорской семье (удельные леса) или частному владельцу.

|

Лесничество

(раскрашенная почтовая открытка, до 1917 года) |

Лесничество. Кордон (сторожка в лесу),

фотография С.М. Прокудина-Горского (1900-е) |

|

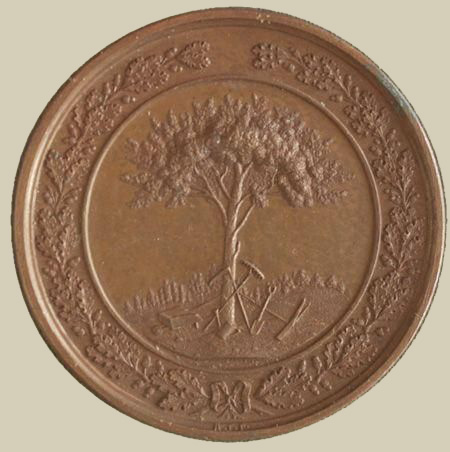

…ему уже прислали бронзовую медаль и диплом… – вероятно, медаль «За труды по разведению леса». Современникам Чехова были хорошо известны два варианта этой медали: серебряная и золотая, бронзовая не упоминается даже в популярных брошюрах по лесоводству.

|

|

|

|

…ты можешь топить печи торфом… – к тому же, в России 1890-х годов торфяная промышленность развивалась: на промышленных выставках представлялись торф как топливо и новые машины для его добычи, строились заводы для производства торфяных брикетов и т. д.

|

… гибнут миллиарды деревьев… – Астров не преувеличивает: наиболее опустошительные вырубки леса в России начались после реформы 1861 года (крестьянам была нужна земля, обедневшим помещикам – деньги, а вырубка леса была простым, быстрым и не требующим почти никаких дополнительных затрат способом получить и то, и другое, к тому же увеличивалось и число потребителей, в том числе фабрик и заводов). За 26 лет, прошедших после реформы, было уничтожено около 24 миллионов десятин леса, то есть вырубали почти по миллиону десятин леса в год. Возобновление леса естественным путем было почти невозможным – владелец мог пользоваться своим лесом неоднократно: сначала продать собственно лес (на дрова или бревна), затем сдать в аренду под пастбище участок, на котором остались молодые деревья и поросль, и только после этого выкорчевать пни, сжечь их и превратить свободную землю в поле. Посадок же было намного меньше, чем вырубок — за год новый лес высаживали всего на трех-четырех тысячах десятин казенных земель.

|

Лесная дорога.

Фотография С.М. Прокудина-Горского, 1900-е |

Место истока Западной Двины.

фотография С.М. Прокудина-Горского, 1910-е |

Баржи с дровами на Неве (1917 г.) |

Разгрузка барж с дровами на Университетской набережной в Санкт-Петербурге (до 1907 г.) |

|

Вот ты глядишь на меня с иронией... |

Д я д я В а н я (А.Л. Вишневский)

|

Телегин бьет по струнам и играет польку; Мария Васильевна что-то записывает на полях брошюры.

|

Т е л е г и н (А.Р. Артем). М а р ь я В а с и л ь е в н а (Е.М. Раевская). Д я д я В а н я (А.Л. Вишневский) |

слушать слушать |

И.С. Козловский, П.П. Никитин (фортепиано)

Полька (на гитаре играет И.С. Козловский, аккомпанирует на рояле П.П. Никитин, 1955 г.)

|

Позвольте мне говорить о своей любви... |

Д я д я В а н я (Л.М. Вишневский). «Позвольте мне говорить о своей любви, не гоните меня прочь...». |

|

К тексту

|

В раздел |

| |