|

|

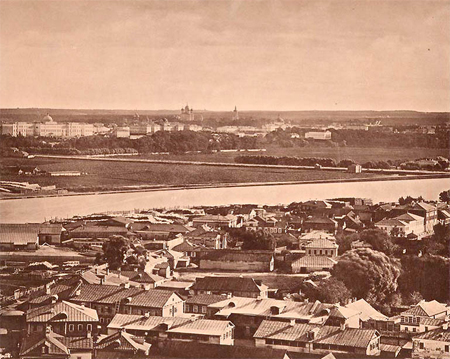

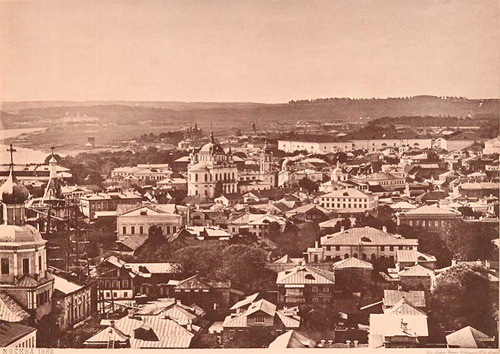

Москва. Вид с Храма Христа Спасителя в 1867 г.

Фотографии из альбома «Круговая панорама Москвы» (1867 г.)

|

|

Впервые: «Русская мысль». 1901. № 2. С. 124–178.

С изменениями и поправками вошло в издание А.Ф. Маркса. Выходило отдельным изданием.

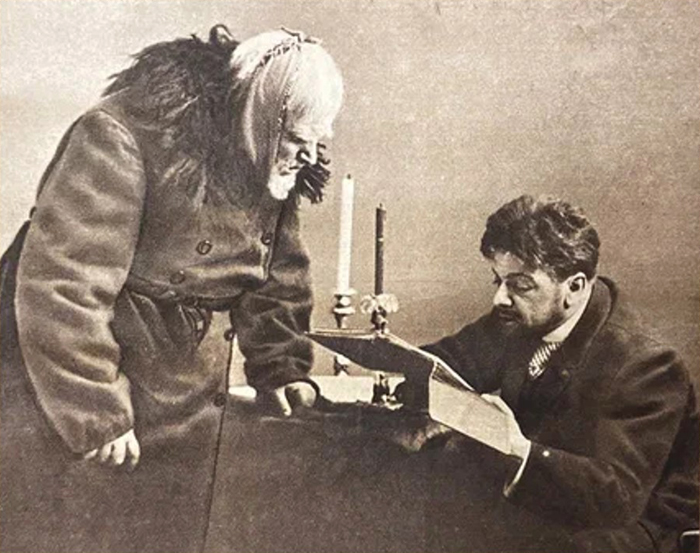

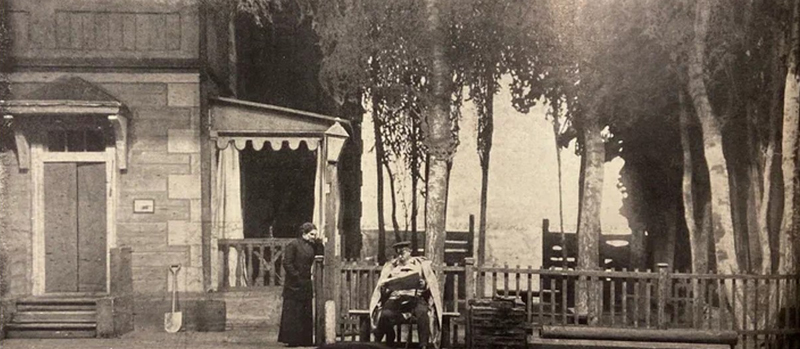

Пьеса написана в августе – декабре 1900 г. По воспоминаниям брата писателя, Михаила Павловича, многие лица, эпизоды и ситуации восходят к наблюдениям, сделанным Чеховым в 1884 г. в Воскресенске, где квартировала артиллерийская бригада; в доме командира батареи полковника Б.И. Маевского собиралось местное интеллигентное общество и офицеры батареи. В частности, прототипом Тузенбаха считают приятеля братьев Чеховых поручика этой батареи Е.П. Егорова, который позднее «вышел в отставку с таким же желанием "работать, работать и работать"» и стал земским деятелем в Нижегородской губернии. Были реальные прототипы и у других персонажей драмы.

«Три сестры» были написаны Чеховым специально для Московского Художественного театра. Чехов приступил к работе над пьесой в августе 1900 г. Поначалу дело пошло быстро, и Чехов надеялся закончить работу к сентябрю. Однако затем начались сложности, и он сообщал Книппер: «Пьеса начата, кажется, хорошо, но я охладел к этому началу, оно для меня опошлилось – и я теперь не знаю, что делать» (20 августа); «Пьесу пишу, но боюсь, что она выйдет скучная» (23 августа); «Пишу медленно – это сверх ожидания. Если пьеса не вытанцуется как следует, то отложу ее до будущего года» (30 августа). Кроме того, завершить пьесу мешали многочисленные посетители и ухудшение здоровья. Решив, что в этом сезоне пьеса не пойдет на сцене, автор отложил ее, однако по настоянию МХТ вернулся к ней, и 29 октября 1900 г. в Художественном театре в присутствии автора состоялась предварительная читка чернового варианта. По воспоминаниям Книппер, после окончания чтения «воцарилось какое-то недоумение, молчание... Антон Павлович смущенно улыбался и, нервно покашливая, ходил среди нас... Начали одиноко брошенными фразами что-то высказывать, слышалось: "Это же не пьеса, это только схема..."». После этого Чехов в течение нескольких недель работал над завершением пьесы, в конце ноября 1900 г. передал текст Станиславскому, однако в декабре вновь заново переписал весь текст, создав окончательную редакцию пьесы. Несколько исправлений Чехов внес в период репетиций, в том числе по просьбе Станиславского (в частности, в последнем акте исключена ремарка о проносе тела Тузенбаха).

|

|

|

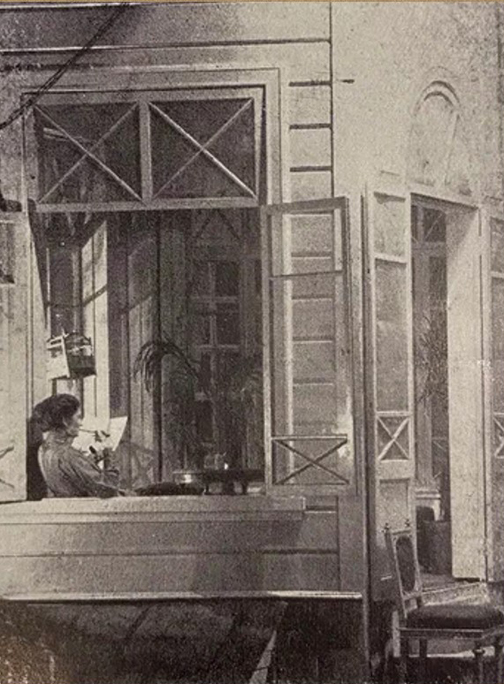

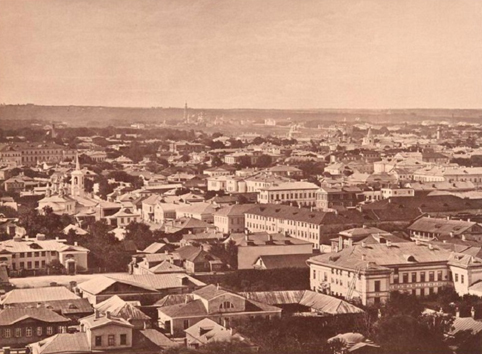

Москва.

Фотографии из альбома «Круговая панорама Москвы» (1867 г.) |

По просьбе В.М. Лаврова пьеса была напечатана в «Русской мысли», причем Чехов, находясь в Ницце, делал в корректуре исправления, но редакция не дождалась их и напечатала старый вариант с многочисленными ошибками, что вызвало крайнее недовольство автора. Этот испорченный текст «Русской мысли» послужил основой для последующих публикаций, и Чехов смог устранить искажения только в издании А.Ф. Маркса 1901 г. и во втором, дополненном издании 7-го тома сочинений, который вышел в свет в марте 1902 г. Текстология пьесы до сих пор составляет научную проблему.

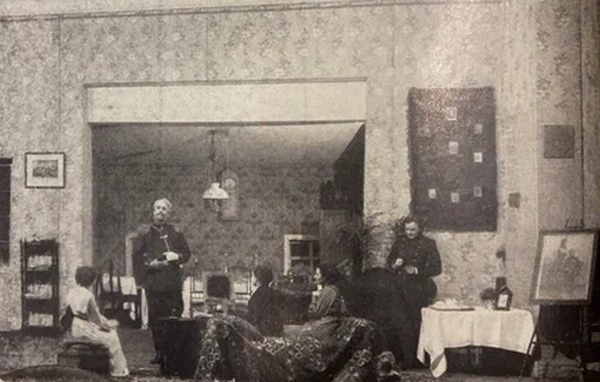

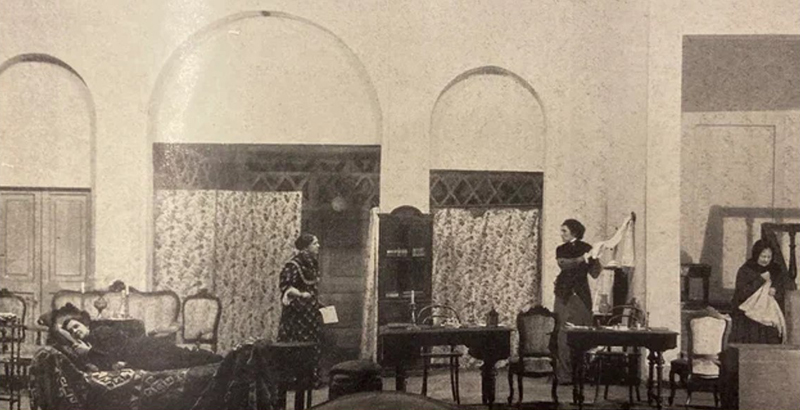

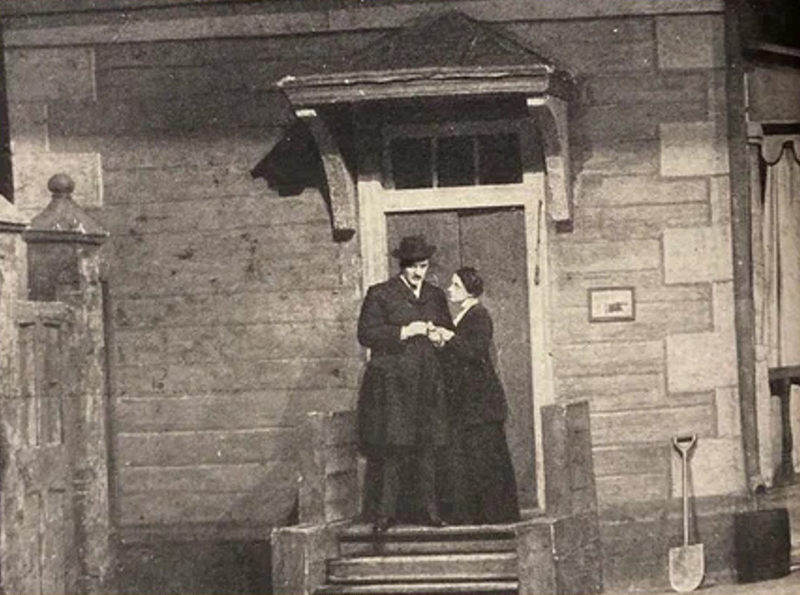

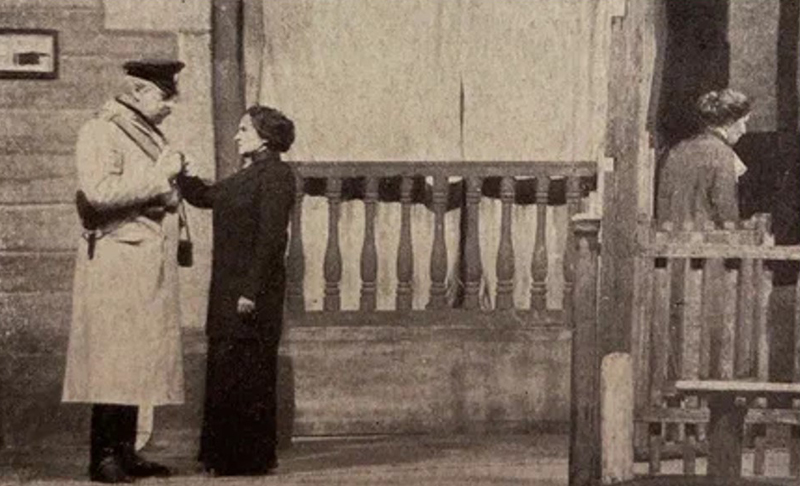

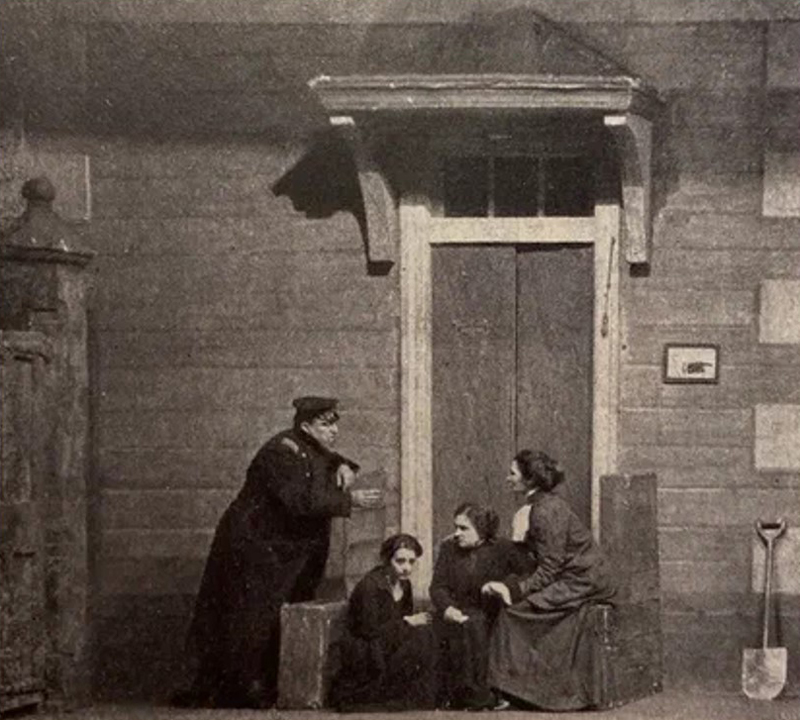

Премьера драмы на сцене МХТ состоялась 31 января 1901 г. В роли Маши выступила О.Л. Книппер, Ирину играла М.Ф. Андреева, Вершинина – К.С. Станиславский, Тузенбаха – В.Э. Мейерхольд. По воспоминаниям Станиславского и Немировича, Чехов настаивал на том, чтобы «не утрировали и не карикатурили провинциальной жизни», на «верности бытовой правде». Он даже просил полковника В.А. Петрова, своего знакомого, наблюдать в театре за точностью воспроизведения деталей военного быта, выправки и одежды.

Чехов, находившийся в Ницце, следил за подготовкой спектакля, давал советы и разъяснения. Так, он писал Книппер о роли Маши: «и, смотри! Не делай печального лица ни в одном акте. Сердитое, да, но не печальное. Люди, которые давно носят в себе горе и привыкли к нему, только посвистывают и задумываются часто» (2 января1901 г.). Чехов решительно поддержал Немировича-Данченко в определении тональности III акта: «Конечно, третий акт надо вести тихо на сцене, чтобы чувствовалось, что люди утомлены, что им хочется спать... Какой же тут шум? А за сценой показано, где звонить».

|

|

|

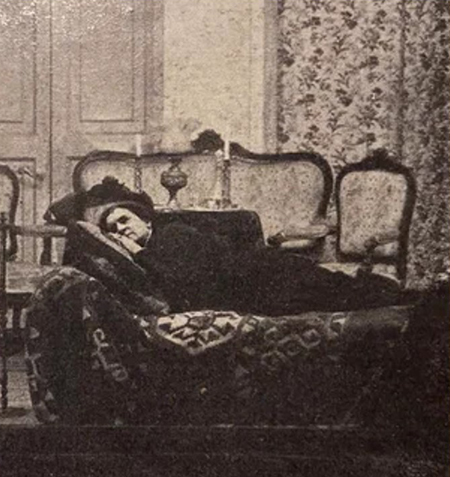

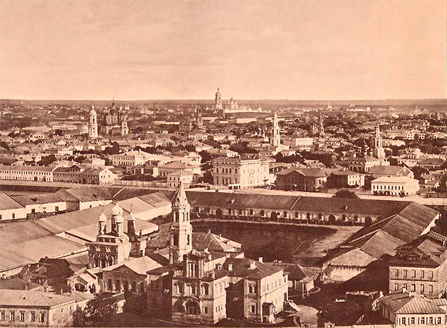

Москва.

Фотографии из альбома «Круговая панорама Москвы» (1867 г.) |

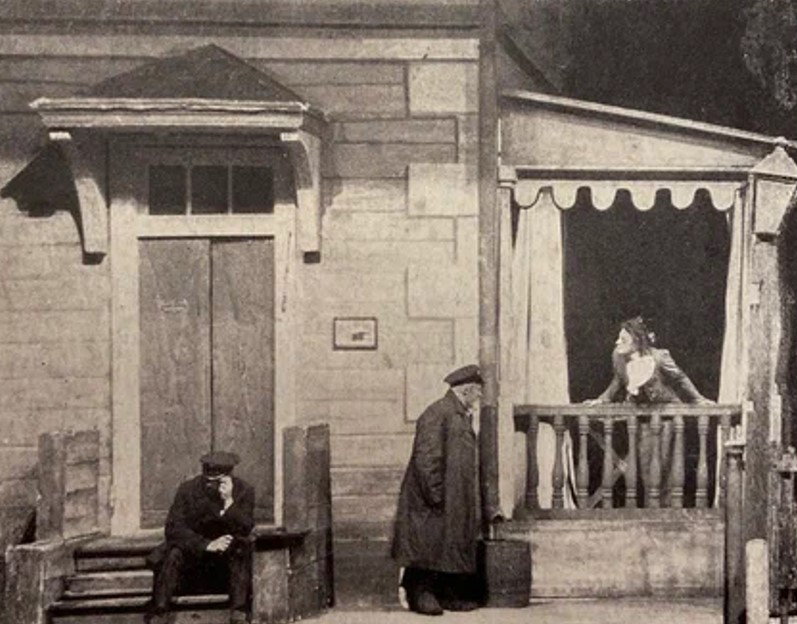

Пьеса имела успех и в Москве, и на гастролях в Петербурге. Чехов впервые увидел спектакль в следующем сезоне и оставил такой отзыв: «..."Три сестры" идут великолепно, с блеском, идут гораздо лучше, чем написана пьеса. Я прорежиссировал слегка, сделал кое-кому авторское внушение, и пьеса, как говорят, теперь идет лучше, чем в прошлый сезон» (24 сентября 1901 г.).

«Три сестры» с успехом шли и на провинциальной сцене: в день московской премьеры в Киеве был Н.Н. Соловцовым поставлен спектакль, в котором принимали участие известные артисты, затем «Три сестры» шли в исполнении ряда гастрольных трупп: В.Ф. Комиссаржевской (в Варшаве, Вильне), Л.Б. Яворской (в Одессе), Г.Г. Ге (в Ярославле) и др.

В отзывах зрителей и критиков отмечалась литературность пьесы, ее близость к эпическому роду. Так, В.М. Лавров отмечал, что пьеса в чтении «представляется превосходным литературным произведением, но при сценической интерпретации выступает то, что не было видно, ярко, рельефно и неумолимо безжалостно». Драматург С.А. Найденов находил в пьесе органическое сочетание глубокого драматизма с общей просветленностью тона: «После представления "Трех сестер" захотелось жить, писать, работать – хотя пьеса была полна печали и тоски. <...> Какое-то оптимистическое горе... какая-то утешительная тоска. И горечь и утешение». Уже в письмах к Чехову поднимался вопрос о том, почему сестры так и не уезжают в Москву. Резко отрицательным был отзыв Л.Н. Толстого. По воспоминаниям И.Н. Альтшуллера, Толстой, выражая восхищение рассказами Чехова, добавил при этом: «А пьесы его никуда не годятся, и "Трех сестер "я не мог дочитать до конца».

Рецензенты отмечали, что «Три сестры» стали главным событием театрального сезона, но в то же время указывали на тяжелое, гнетущее впечатление, минорный тон, настроение безнадежности и уныния, даже более сильное, чем в «Дяде Ване». Как обычно, критикам недоставало «натур иного склада, деятелей, самоотверженных борцов» (Н.М. Ежов), они находили, что Чехов повторяется, обращаясь к своему излюбленному типу «хмурых людей». Однако были и те, кто видел достоинство пьесы в изображении «застоя и мрака» провинциальной жизни.

|

|

|

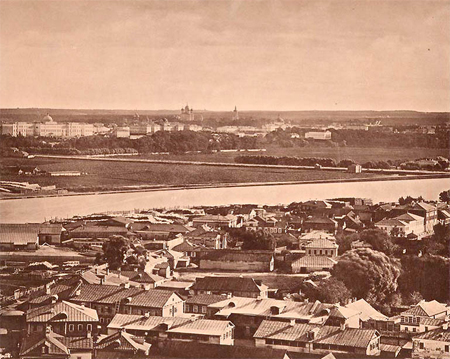

Москва.

Фотографии из альбома «Круговая панорама Москвы» (1867 г.) |

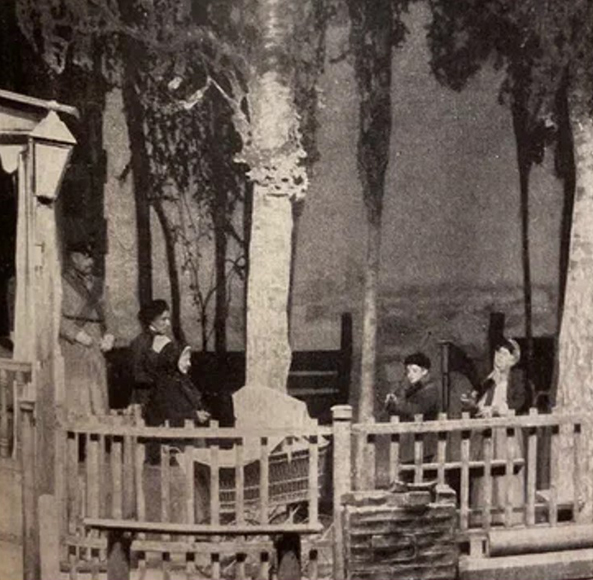

О драматическом новаторстве писали почти все рецензенты, хотя часть из них считала отступления от традиционной драмы недостатками. Высказывались уже ставшие устойчивыми суждения о «драме настроения». Так, критик «Новостей дня» писал, что «вся сила и интерес "Трех сестер" – не в их фабуле, которая, как всегда у Чехова-драматурга, незначительна, без сложных внешних перипетий, даже почти неуловима, и не в определениях, которые можно точно сформулировать, моральных положениях, "идее", как любят говорить. Весь великий интерес и покоряющая прелесть – в общей атмосфере, нравственной и бытовой, в какой живут три сестры... в колорите пьесы, ещё больше – в ее поразительно напряженном настроении». Подчеркивалось «отсутствие ярко выраженной драматической коллизии», «будничность сюжета», «драматичность повседневной жизни... без потрясающих эффектов». Некоторые усматривали в «Трех сестрах» веяния западноевропейской драматургии: «ибсеновский символизм» и приемы Метерлинка. «Символизм» видели и в «немотивированности» страданий сестер и их порывов ехать «в Москву», что, по мнению критиков, превращало бытовую драму в философско-символическую: Москва, куда стремятся сестры, приобретала характер «лучезарного идеала». Однако не все считали новые черты удачными. Так, А.Р. Кугель писал: «Я очень хорошо понимаю это символическое порыванье в Москву, но, по-моему, у г. Чехова это не вышло, он недостаточно вплел этот мотив в течение пьесы. Это немножко искусственная Москва. Попробуйте ее выкинуть, и пьеса решительно от этого ничего не проиграет».

|

|

|

Москва.

Фотографии из альбома «Круговая панорама Москвы» (1867 г.) |

Критик П.П. Перцов считал темой пьесы доходящую до фатума «инертность жизни», изображение «мира бессилия, недоумения, безнадежности». Были и те, кто упрекал Чехова в намеренном сгущении красок, в отсутствии у него положительных идеалов и идейных героев. В этом сходились не только «охранители», но и народники и марксисты. Так, А.В. Луначарский писал: «Мы с нетерпением ждем, когда же Чехов... покажет человека, который может прорвать тину и вынырнуть из омута на свежий воздух, когда же покажет он нам семена новой жизни». С критиками, которые «находили крупные недостатки в драме», считали ее «глубоко пессимистической вещью, отрицающей всякую радость, всякую возможность жить и быть счастливым», не согласился Леонид Андреев, писавший: «Тоска о жизни – вот то мощное настроение, которое с начала до конца проникает пьесу и слезами ее героинь поет гимн этой самой жизни. Жить хочется, смертельно, до истомы, до боли жить хочется! – вот основная трагическая мелодия "Трех сестер", и только тот, кто в стонах умирающего никогда не сумел подслушать победного крика жизни, не видит этого».

В январе 1902 г. пьесе «Три сестры» была присуждена Грибоедовская премия как лучшему драматическому произведению прошедшего сезона.

|

О л ь г а |

|

|

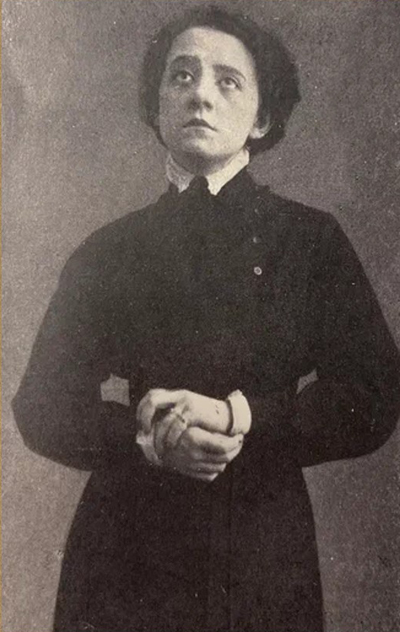

О л ь г а (Н.С. Бутова)

|

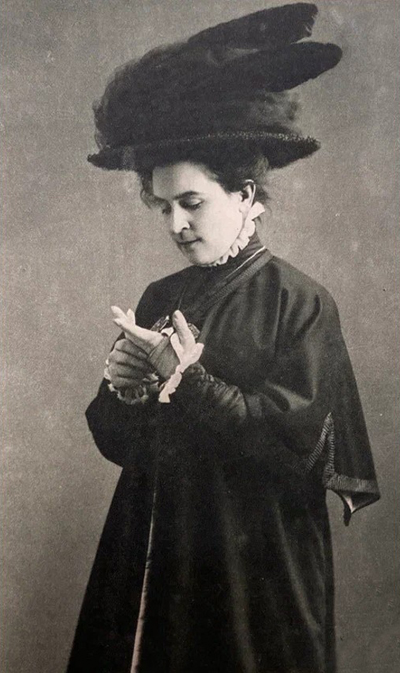

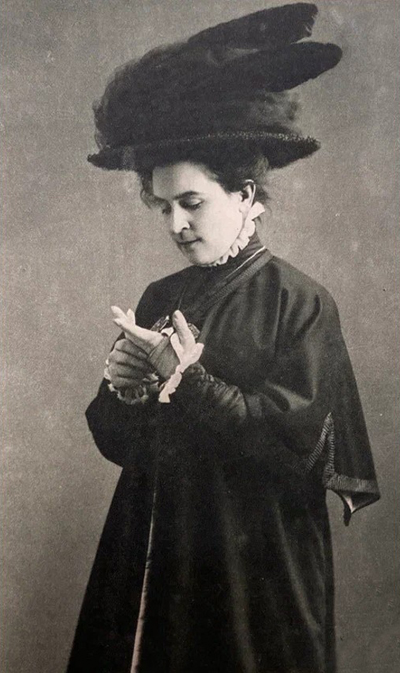

М а ш а |

|

|

М а ш а (О.Л. Книппер)

|

И р и н а |

|

|

| И р и н а (В.В. Барановская) |

|

К у л ы г и н Ф е д о р И л ь и ч |

|

|

К у л ы г и н (А.Л. Вишневский). И р и н а (В.В. Барановская)

|

В е р ш и н и н А л е к с а н д р И г н а т ь е в и ч |

|

С фотографии Фишера

|

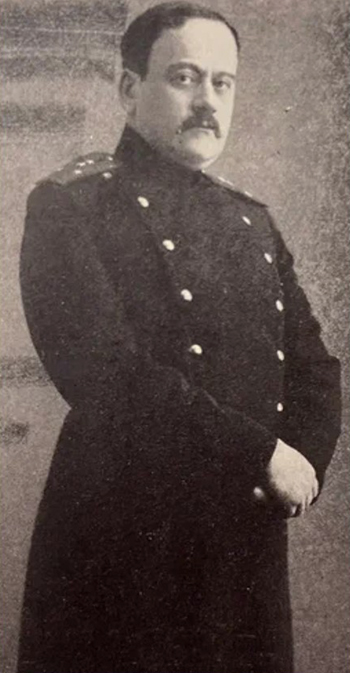

В е р ш и н и н (К.С. Станиславский)

|

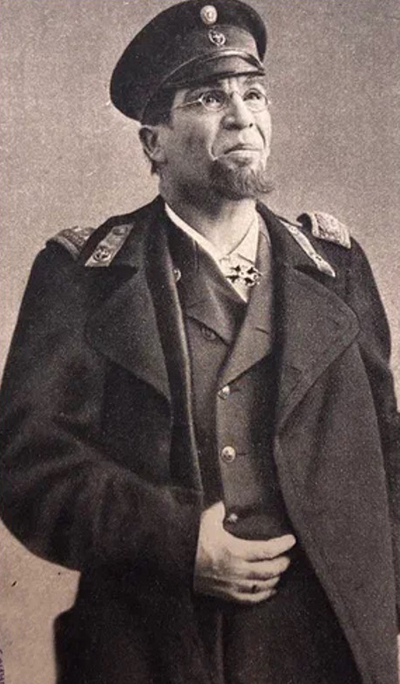

Т у з е н б а х Н и к о л а й Л ь в о в и ч |

Т у з е н б а х (В.И. Качалов)

|

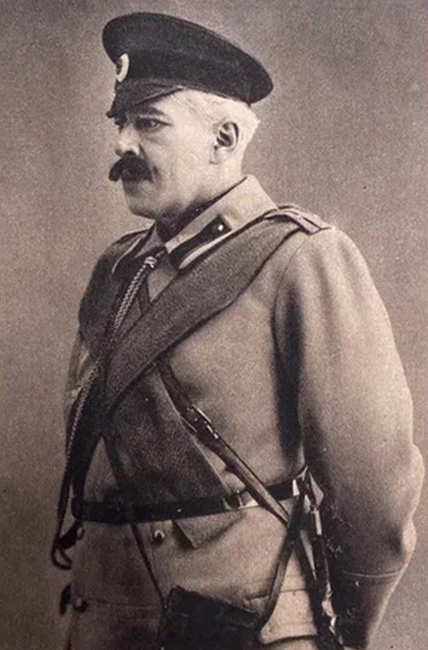

С о л е н ы й В а с и л и й В а с и л ь е в и ч |

С о л е н ы й (Л.М. Леонидов)

|

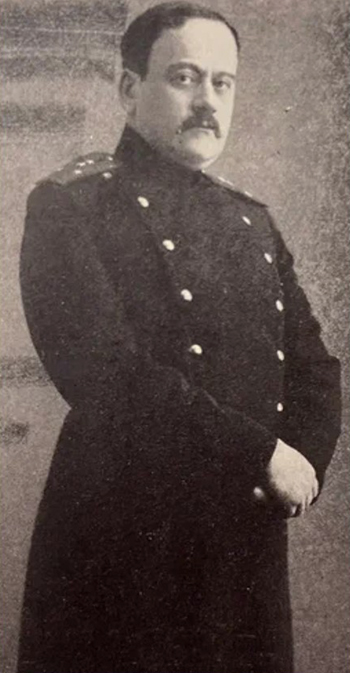

Ч е б у т ы к и н И в а н Р о м а н о в и ч |

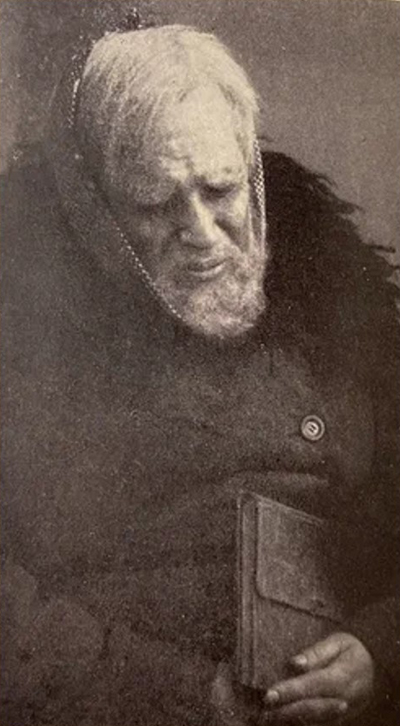

Ч е б у т ы к и н (А.Р. Артем)

|

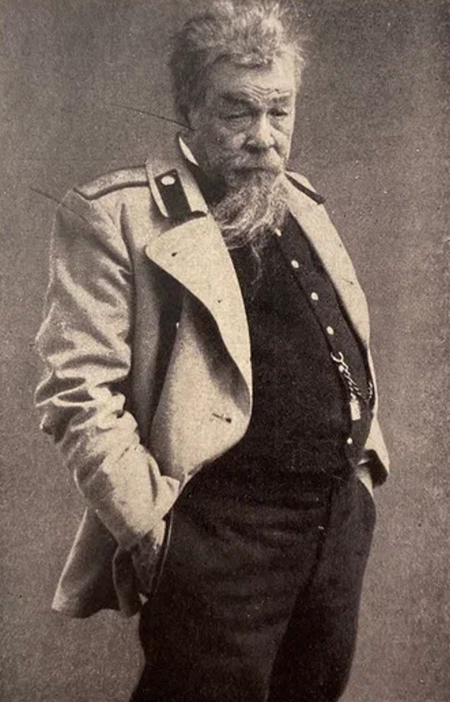

Р о д э В л а д и м и р К а р л о в и ч |

Р о д э (И.М. Москвин)

|

Ф е р а п о н т, сторож из земской управы

Земская управа – исполнительный орган губернского земства – выборных органов местного бессословного самоуправления, введенных по реформе 1864 г.; избиралась земским собранием на три года.

|

Ф е р а п о н т (В.Ф. Грибунин)

|

А н ф и с а |

А н ф и с а (М.А. Самарова) |

А н ф и с а (Раевская) |

|

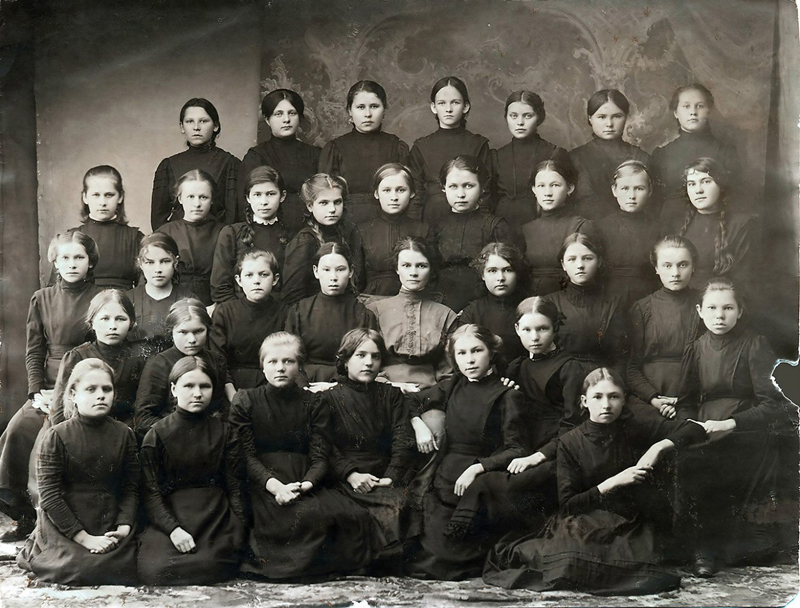

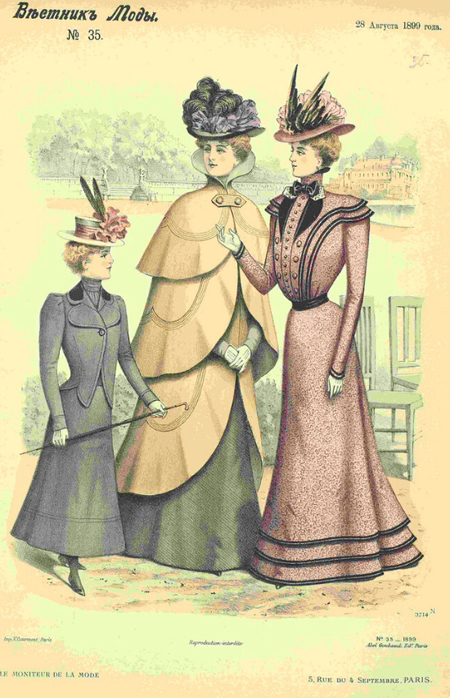

в синем форменном платье учительницы женской гимназии... |

Ученицы Тотемской женской гимназии с учительницей. 1912 г. |

|

Бригада в артиллерии обычно состояла из шести батарей.

|

Я не знаю, отчего у меня на душе так светло! |

И р и н а (В.В. Барановская). «Я не знаю, отчего у меня на душе так светло!»

|

Добролюбов Николай Александрович (1836–1861) – русский критик революционно-демократического направления.

|

У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том... – Из вступления к поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» (1820).

|

...я в мерлехлюндии... – Значение этого слова Чехов пояснял в одном из писем к А.С. Суворину: «...у Вас нервы подгуляли и одолела Вас психическая полуболезнь, которую семинаристы называют мерлехлюндией» (24 августа 1893 г.). Это слово неоднократно встречается в произведениях и письмах Чехова.

|

Софистика – способ рассуждения древнегреческих софистов; здесь: пустая болтовня.

|

Он ахнуть не успел, как на него медведь насел. – Из басни И.А. Крылова «Крестьянин и Работник» (1815). В оригинале: «Крестьянин ахнуть не успел...».

|

С о л е н ы й (Н.О. Массалитинов). «Он ахнуть не успел, как на него медведь насел»...

|

Из земской управы, от Протопопова, Михаила Иваныча... Пирог. |

А н ф и с а (Раевская). «Из земской управы, от Протопопова, Михаила Иваныча... Пирог».

|

Подполковник Вершинин! |

Т у з е н б а х (В.И. Качалов). «Подполковник Вершинин!»

|

Старая Басманная – улица в центре Москвы, проходит от площади Земляной Вал до площади Разгуляй.

|

Старая Басманная улица в Москве (до 1917 г.)

|

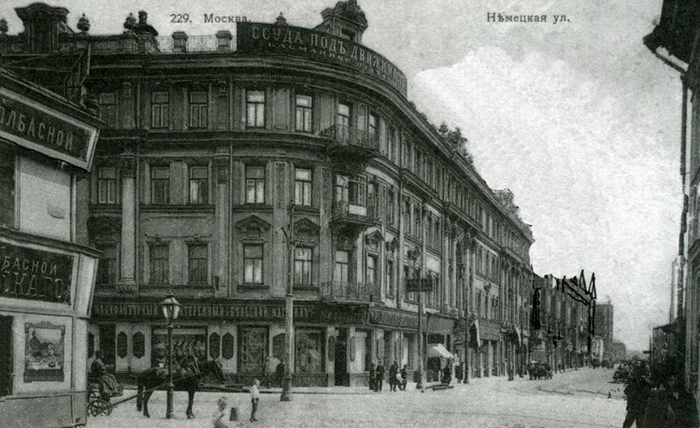

Немецкая улица – ныне Бауманская улица; пересекает Старую Басманную.

|

Немецкая улица в Москве (до 1917 г.)

|

Красные казармы – служебные корпуса Екатерининского дворца, расположенные в парковом корпусе Лефортово.

|

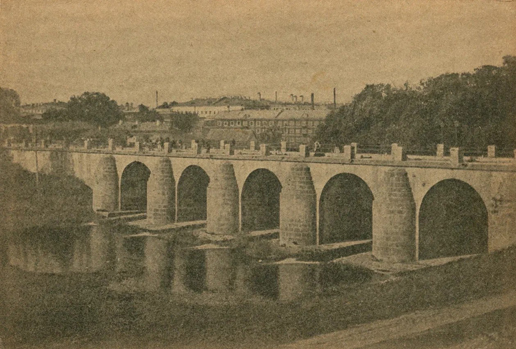

Вид местности у Красных казарм (до 1917 г.) |

Лефортовский мост |

|

Там по пути угрюмый мост, под мостом вода шумит. – Речь идет о Лефортовском мосте через Яузу.

|

...вокзал железной дороги в двадцати верстах... – в двадцати одном километре. Сходная ситуация описывается в повести Чехова «Моя жизнь» (1896), где «инженеры за то, чтобы дорога подходила к самому городу, просили взятку в пятьдесят тысяч, а городское управление соглашалось дать только сорок».

|

В Ново-Девичьем... – то есть на кладбище при Новодевичьем монастыре.

|

Новодевичий монастырь (до 1917 г.) |

|

Цып, цып, цып... |

С о л е н ы й (Н.О. Массалитинов) |

|

Это мой брат, Андрей Сергеевич. |

Ольга (Н.С. Бутова). «Это мой брат, Андрей Сергеевич»

|

«Для любви одной природа нас на свет произвела!» – Начало «русской арии» (куплетов) Таисии в комической опере «Оборотни» (1808): «Для любви одной природа / Нас на свет произвела; / В утешенье смертна рода / Нежно чувствие дала!»

|

Я часто думаю: что если бы начать жизнь снова, притом сознательно? |

В е р ш и н и н (К.С. Станиславский). «Я часто думаю: что если бы начать жизнь снова, притом сознательно?»

|

Надворный советник – гражданский чин 7-го класса, соответствовал армейскому подполковнику. Таким образом, Вершинин и Кулыгин равны по чину.

|

|

В этой книжке ты найдешь список всех кончивших курс в нашей гимназии за эти пятьдесят лет. |

К у л ы г и н (А.Л. Вишневский) – «В этой книжке ты найдешь список всех, кончивших курс в нашей гимназии за эти пятьдесят лет»...

С фотографии Фишера.

|

|

Feci quod potui, faciant meliora potentes (лат.) – Я сделал, что мог, кто может, пусть сделает лучше. С этими словами, перефразируя выражение Цицерона («Послания», XI, 14), римские консулы передавали власть своим преемникам.

|

Персидский порошок – средство от клопов и тараканов.

|

Мens sana in corpore sano (лат.) – В здоровом теле здоровый дух. Крылатое выражение, восходящее к «Сатирам» Ювенала (X, 356).

|

Светлая личность –Выражение «светлая личность» было популярно в кругах передовой интеллигенции 1860-х гг. как обозначение человека безупречной общественной репутации. В романе Достоевского «Бесы» (1871–1872) появилось стихотворение с этим названием, представлявшее собой пародию на стихотворение Н.П. Огарева «Студент» (1868). В пародийной функции использовал это выражение и Чехов в одноименной юмореске 1886 г.

|

|

Николай Львович, не говорите мне о любви. |

И р и н а (В.В. Барановская). – «Николай Львович, не говорите мне о любви» |

|

Я опоздала... |

Н а т а ш а (М.П. Лилина). |

|

Здравствуйте, барон! |

Н а т а ш а (М.П. Лилина). |

|

…не зеленый, а скорее матовый… – определение «матовый» означало «с синим оттенком».

|

…на три с минусом – с 1841 года оценки в школах Министерства народного просвещения выставлялись по пятибалльной системе, схожей с современной: «5» – отлично, «1» – «худо»; учителя часто «уточняли» оценку, добавляя к ней плюс или минус. Оценка «0» (см. далее «Ноль с минусом вам за поведение!») не была принята официально, но, тем не менее, учителя использовали ее.

|

|

Погоди минутку! |

Ф е д о т и к (Н.А. Подгорный). – «Погодите минутку!.. Раз!» |

|

Тринадцать за столом! <...> Если тринадцать за столом, то, значит, есть тут влюбленные. – Чаще считалось, что подобный казус предвещает смерть. Указание на «влюбленных», возможно, содержит отсылку к песне П.Ж. Беранже «Тринадцать за столом», известную в переводе В.С. Курочкина (1856), где суеверие разрушается приходом Смерти в виде прекрасной женщины, после чего герой провозглашает: «Мне смерть нисколько не страшна».

|

Дорогая моя, хорошая, чистая, будьте моей женой! |

А н д р е й (В.В. Лужский). «Дорогая моя, хорошая, чистая, будьте моей женой!»

|

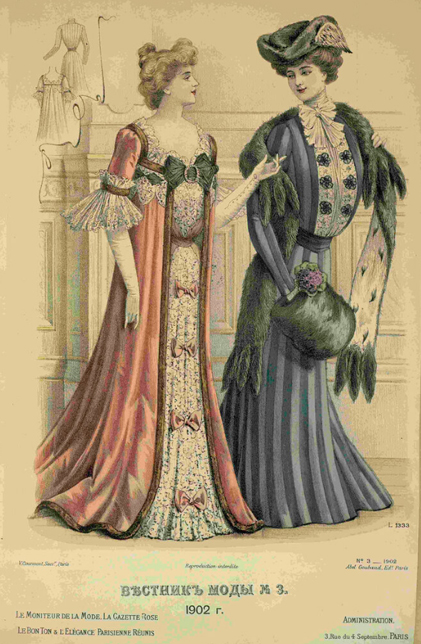

Капот |

Капот (слева), 1902 г. |

|

…на телеграфе… – с 1865 года женщины в Российской империи могли работать телеграфистками.

|

Телеграфистка в форме (до 1917 г.)

|

...из управы... – то есть из земской управы (см. выше).

|

|

Председатель прислал книжку и бумагу какую-то.

|

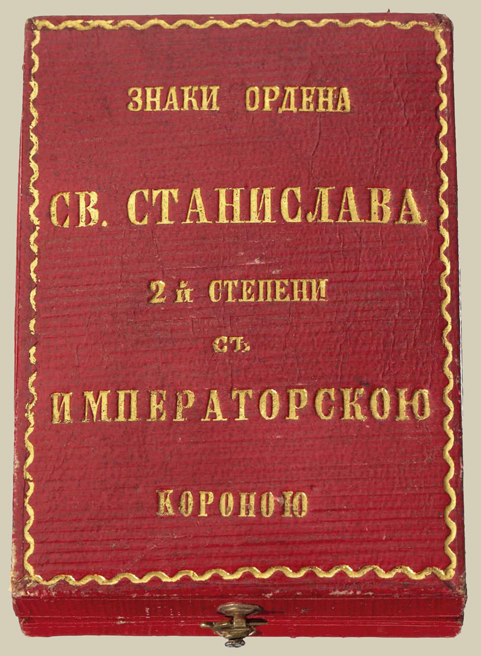

Ф е р а п о н т (В.Ф. Грибунин). А н д р е й (В.В. Лужский).

С фотографии Фишера.

|

Секретарь земской управы – технический сотрудник, занимавшийся ведением делопроизводства.

|

Член земской управы – один из двух или трех членов исполнительного (в данном случае губернского) органа местного самоуправления.

|

...у Тестова... – В трактире Тестова («Большом Патрикеевском», возник в 1868 г.) – знаменитом московском ресторане на Воскресенской площади позади Охотного Ряда (дом снесен).

|

...в Большом Московском... – «Большой Новомосковский трактир» располагался на перекрестке Тверской и Охотного Ряда.

|

...шум в печке. У нас незадолго до смерти отца гудело в трубе. – Неприятные гудящие звуки, предвещающие несчастье, встречаются в таких произведениях Чехова, как «Дом с мезонином», «Студент», «Человек в футляре», «Вишневый сад».

|

...в клубе... – Дворянские или благородные клубы (собрания), создававшиеся уже в XVIII в., имели целью «составление общества для приятного препровождения времени в позволенных играх, чтении газет, журналов и всяких периодических изданий на русском и иностранном языках» (из устава вологодского клуба); к середине XIX в. доступ в клубы, первоначально предназначенные для дворян, стал более свободным. Клубом руководил совет из нескольких старшин; на дежурном старшине лежала обязанность наблюдения за порядком в клубе.

|

Полжизни за стакан чаю! – Перефразировка слов короля Ричарда в трагедии Шекспира «Ричард III»: «Коня, коня! Полцарства за коня!» (акт V, сц. 4).

|

|

Все-таки жалко, что молодость прошла... |

Ф е д о т и к (Н.А. Подгорный). Р о д э (И.Н. Берсенев). И р и н а (В.В. Барановская). Поют: ночи безумныя...

В е р ш и н и н (К.С. Станиславский). «Все-таки жалко, что молодость прошла»...

|

У Гоголя сказано: скучно жить на этом свете, господа! – Последняя фраза «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1834).

|

Бальзак венчался в Бердичеве. – 2 марта 1850 г. Бальзак обвенчался с Эвелиной Ганской в г. Бердичеве, в костеле Святой Варвары, после чего супруги уехали в Париж.

|

Жребий брошен (лат. Alea iacta est, также Alea jacta est) – крылатая фраза Юлия Цезаря, была произнесена 10 января 49 г. до н. э. при переходе через Рубикон.

|

Цицикар (Цицихэ) – город на северо-западе Китая, ныне в провинции Хэйлунцзян.

|

...ваше высокоблагородие... – обращение к штаб-офицерам (армейским чинам 6–8-го класса).

|

|

Грудные дети прекрасно понимают. |

Н а т а ш а (М.П. Лилина)

|

...дневник одного французского министра... был осужден за Панаму... упоминает он о птицах... – Министр общественных работ Франции Шарль Байо (1843–1917) в 1893 г. в ходе так называемого «панамского скандала» был осужден на пять лет тюремного заключения за полученную в 1886 г. крупную взятку. Выйдя на свободу, выпустил написанные в форме дневника «Записки заключенного» (1897), где упоминается и о увиденной им через решетку птице, «существе, которое свободно поет и летит в небо, куда ей вздумается».

|

|

Счастья у нас нет и не бывает, мы только желаем его. |

В е р ш и н и н (К.С. Станиславский). «Счастья у нас нет и не бывает, мы только желаем его»...

|

Je vous prie, pardonnez moi, Marie, mais vous avez des manières un peu grossières… – «Прошу извинить меня, Мари, но у вас несколько грубые манеры». (франц.)

|

Il parait, que mon Бобик déjà ne dort pas… – «Кажется, мой Бобик уже не спит» (франц.).

|

Я странен, не странен кто ж! – Неточная цитата слов Чацкого в «Горе от ума» А.С. Грибоедова (д. 3, явл. 1).

|

Не сердись, Алеко!.. Забудь, забудь мечтания свои... – Герой поэмы А.С. Пушкина «Цыганы» (1824). Приведенных слов у Пушкина нет, однако Земфира говорит Алеко: «Ты сердиться волен», а на жалобу Алеко: «Я видел страшные мечты» отвечает: «Не верь лукавым сновиденьям».

|

Чехартма (правильно: чихиртма) – грузинский густой суп с мучной и яичной заправкой, как правило, готовится на бульоне из курицы, реже – из баранины; в число ингредиентов входит лук.

|

Черемша (лук медвежий, дикий чеснок) – повсеместно распространенный вид лука; на Кавказе его используют во многих горячих блюдах, в том числе супах.

|

Ах вы, сени, мои сени, сени новые мои... – русская народная девичья песня; по словам В.И. Даля, «на сенях теремных сидели и работали сенные девушки, откуда и... девичья песня: Ой сени мои, сени, сени новые мои!»

|

|

Сени новые, кленовые... |

А н д р е й (В.В. Лужский). «Сени новыя, кленовыя»...

|

Барон пьян, барон пьян, барон пьян! |

М а ш а (О.Л. Книппер). «Барон пьян, барон пьян, барон пьян!»

|

Да, и я устал на совете. |

К у л ы г и н (А.Л. Вишневский). «Да, и я устал на совете»... |

|

...o, fallacem hominum spem!.. – Выражение Цицерона («Об ораторе», III, 2). Чехов приводит это выражение также в письме к М.М. Ковалевскому 8 (20) января 1898 г.

|

Через полчаса я буду дома. |

Н а т а ш а (М.П. Лилина). «Через полчаса я буду дома».

С фотографии Фишера.

|

Ты сейчас так грубо обошлась с няней... |

О л ь г а (Н.С. Бутова). «Ты сейчас так грубо обошлась с няней»... |

|

In vino veritas (лат.) – Истина в вине. Поговорка встречается в «Естественной истории» Плиния Старшего, а также приписывается древнегреческому лирику Алкею.

|

Не угодно ль этот финик вам принять... – На вопрос И.А. Тихомирова о происхождении этой фразы Чехов ответил: «Эти слова из оперетки, которая давалась когда-то в Эрмитаже. Названия не помню, справиться, если угодно, можете у архитектора Шехтеля...» (письмо от 14 (27) января 1901 г.).

|

|

М а ш а входит с подушкой и садится на диван. |

В е р ш и н и н (К.С. Станиславский). К у л ы г и н (А.Л. Вишневский).

И р и н а (В.В. Барановская). Т у з е н б а х (В.И. Качалов). М а ш а (О.Л. Книппер).

|

Сегодня у меня какое-то особенное настроение <...>

Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны...

Любви все возрасты покорны... – Из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. 8, строфа XXIX). В одноименной опере П.И. Чайковского – ария князя Гремина (д. III).

|

В е р ш и н и н (К.С. Станиславский). «Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны»...

М а ш а (О.Л. Книппер). «Трам-там-там»...

С фотографии Фишера.

|

Погорел, погорел! Весь дочиста!

|

Ф е д о т и к (Н.А. Подгорный). «Погорел, погорел! Весь дочиста!»

|

Мысль эту можно б боле пояснить, да боюсь, как бы гусей не раздразнить... – Неточная цитата из басни Крылова «Гуси» (1811). В оригинале: «Баснь эту можно бы и боле пояснить – / Да чтоб гусей не раздразнить»).

|

Omnia mea mecum porto (лат.) – Все свое ношу с собой. Крылатая фраза Цицерона, которую он приписывает Бианту (590–530 до н. э.), одному из семи греческих мудрецов: когда персы захватили родной город Бианта Приену, он не взял ничего из имущества и в ответ на недоуменный вопрос перса показал себе на лоб и произнес эту фразу.

|

|

Не плачь, моя девочка, не плачь... Я страдаю. |

О л ь г а (Н.С. Бутова). «Не плачь, моя девочка, не плачь... Я страдаю».

|

...как гоголевский сумасшедший... молчание... молчание... – В «Записках сумасшедшего» Н.В. Гоголя то и дело возникает фраза: «ничего, ничего... молчание» (записи октября 4; ноября 8, 11, 12 и 13).

|

|

Я, Андрей Сергеич, уж говорил раз десять.

|

А н д р е й (В.В. Лужский). Ф е р а п о н т (В.Ф. Грибунин).

С фотографии Фишера.

|

...ваше высокородие... – обращение к лицам 5-го класса.

|

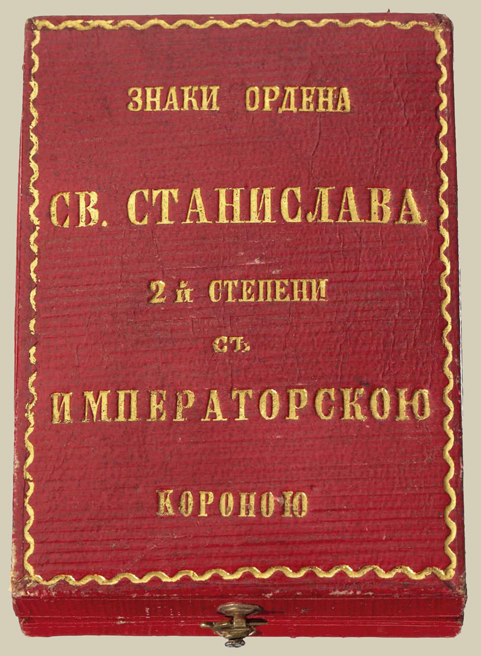

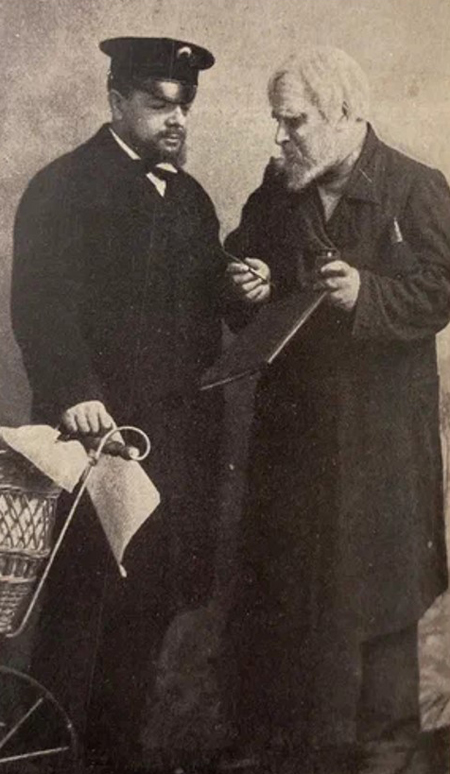

...с орденом на шее... – ниже указывается, что это Станислав 2-й степени.

В иерархии русских орденов был всего лишь третьим с конца (ниже «Анны на шее»), им были награждены около ста тысяч человек.

|

|

|

|

Стойте... Еще в последний раз.

|

Ф е д о т и к (Н.А. Подгорный). «Стойте... Еще в последний раз». |

|

Тарара... бумбия... – цитата из фривольной песенки «Ta-ra-ra Boom-der-ay!», возникшей в самом начале 1890-х–гг. в Америке, получила популярность в исполнении сначала Лотти Коллинз в Лондоне, а затем Эмили Бушо во Франции (в форме «Tha-ma-raboum-di-he!»). В России фигурировала в различных вариантах, в том числе: «Тарарабумбия, / Сижу на тумбе я, / И горько плачу я, / Что мало значу я». У Чехова звучит также в рассказе «Володя большой и Володя маленький» (1893).

|

|

Неисправим Иван Романыч! Неисправим! |

К у л ы г и н (А.Л. Вишневский). «Неисправим Иван Романыч! Неисправим!»

|

Инспектор – второе лицо в гимназии после директора; в его обязанности входило наблюдение за порядком; надзор за поведением и успеваемостью учеников, назначение наказаний. Должность инспектора существовала только в больших гимназиях, где было более 200 учеников.

|

|

Акцизный – чиновник, контролировавший поступление в казну акциза – косвенного налога на некоторые товары (алкоголь, табак, сахар).

|

...ut consecutivum. – Правило латинской грамматики, требующее применения сослагательного наклонения (конъюнктива) в придаточных предложениях следствия, начинающихся с союза ut (что, так что, чтобы).

|

|

«Молитва девы» – «La priere d'une vierge» (1856), пьеса для фортепьяно польской пианистки и композитора Теклы Бадаржевской-Барановской (1829/1834–1861). Популярность пьесы отмечена даже в статье о Барановской в словаре Брокгауза и Эфрона: «в продолжение очень долгого времени <«Молитву девы»> играли без исключения все, хоть сколько-нибудь знающие ноты».

|

слушать слушать |

|

Сидит себе здесь, посиживает...

|

М а ш а (О.Л. Книппер). «Сидит себе здесь, посиживает»...

|

А он, мятежный, ищет бури... – Из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Парус» (1832); в оригинале «просит бури».

|

|

Что вчера произошло около театра?

|

И р и н а (В.В. Барановская). «Что вчера произошло около театра?»

Т у з е н б а х (В.И. Качалов).

«Через час я вернусь и опять буду с тобой»

|

Казенная палата – губернское учреждение, которое находилась в ведомстве Министерства финансов и занималось делами по расходам и доходам губернии: сбором налогов, государственными имуществами, тяжбами, сопряженными с казенными интересами и т. д.

|

Кто здесь разговаривает так громко?

|

Н а т а ш а (М.П. Лилина). «Кто здесь разговаривает так громко?»

|

Няня, дай этим музыкантам что-нибудь!..

|

|

Городской голова – председатель городской думы, органа городского самоуправления, созданного по реформе 1870 г. Часто выбирался из купцов, считался государственным служащим.

|

Я пришел проститься... |

В е р ш и н и н (К.С. Станиславский). «Я пришел проститься»...

|

Что значит у лукоморья? – Лукоморье – морской залив, бухта, изгиб морского берега; в славянском фольклоре заповедное место на краю мира.

|

Похож на учителя немецкого языка... |

К у л ы г и н (А.Л. Вишневский). «Похож я на учителя немецкого языка?»

|

Тальма – плащ или накидка без рукавов.

|

Тальма (в центре), 1902 г.

|

Музыка играет так весело, так радостно, и, кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем... |

О л ь г а (Н.С. Бутова). «Музыка играет так весело, так радостно, и, кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем... Если бы знать, если бы знать!»

С фотографии Фишера.

|

|

К тексту

|

В раздел |

| |