Определение

Термин «романтизм» применим к идейному и художественному течению, которое в начале XIX века появилось в Европе как полемика с классицизмом и Просвещением. Этимологически термин восходит к старофранцузскому слову «romant» (roman), обозначавшему жанр стихотворного рыцарского романа, для которого характерно действие в неопределенном прошлом или в неопределенно-отдаленных странах, пристрастие к таинственному и магическому. В 17 в. англ. эпитет romantic («романтический») стал синонимом «вымышленного», «причудливого», «фантастического»; в 18 в. он получил интернациональное распространение. «Романтическим» было прежде всего то, что, не обладая четкой формальной гармонией классицизма, «трогало сердце», создавало настроение.

На становление романтизма в социальном и политическом отношении повлияли Французская революция, реакция и национальные движения эпохи наполеоновских войн. В Германии политический опыт французских революционеров осмыслялся немецкими идеологами прежде всего в категориях философских и эстетических. Формулы и понятия, которыми оперировали деятели Конвента («свобода», «равенство», «царство разума»), как бы изымались из политического контекста и переводились в план философский.

Отметим, что если классицистическое направление литературы достигло особого развития во Франции (вспомним имена Буало и Расина), то, романтическая поэзия, как реакция этому направлению, пышного расцвета достигнуть не могла, и потому французский романтизм, хотя и прославившийся именами Шатобриана, Виктора Гюго, Ламартина, все же второстепенен. В Англии он имеет своего представителя в идеалистическом Шелли и Байроне, лейкистах, но духовной родиной романтизма считается Германия. Наиболее яркими представителями немецкого романтизма являются Э.Т.А. Гофман, Новалис, А. фон Арним, Л. Тик, К. Брентано, Г.фон Клейст.

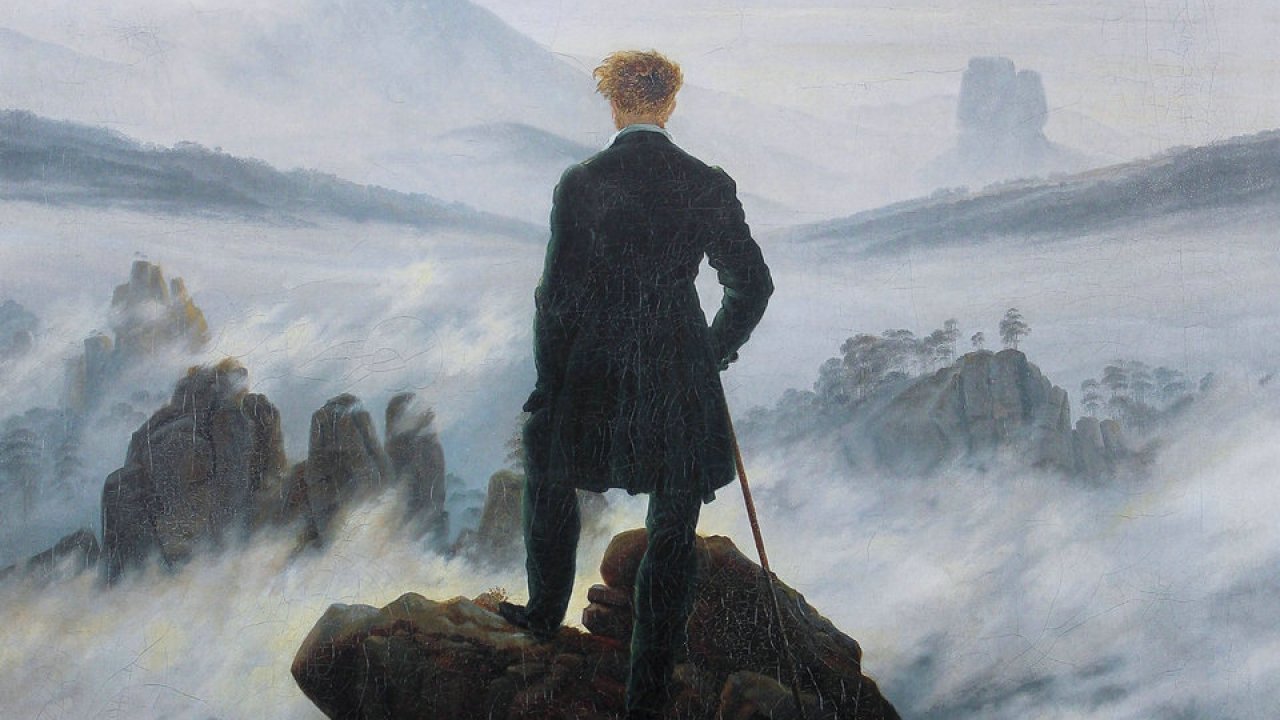

К.Д. Фридрих «Странник»

Художественная философия

Романтизм является не просто историческим явлением. Он представляет собой особую мировоззренческую парадигму, которая, так или иначе, воспроизводится в различных социокультурных обстоятельствах. С ней связан особый психологический тип личности, могущий существовать в различные эпохи. Романтизм необходимо рассматривать как целостное явление и мировоззрение. Помимо стремления к универсальности можно выделить основные черты романтизма, такие как: эклектичность романтического мироощущения, синтезирующего различные методы познания, смешение жанров; портретность (внимание сосредоточено на индивидуальности вне конкретно-исторической среды, противостояние внутреннего мира личности окружающему миру); документальность материала (интерес к индивидуальному и исключительному); склонность к рефлексии (мысль имеет самоценное развитие); панэстетизм и панпоэтизм; идея мессианства поэта, способного проникнуть в тайны мироздания, этичность.

Романтическая парадигма олицетворяет протест человека против отчужденной и подавляющей человеческую личность действительности, устремленность к возвышенному идеалу, которая постоянно воспроизводится в истории. Это движение характеризуется определенным типом мышления, противопоставляющим мир идеальный материальному миру. Романтизм также есть не что иное, как определенное миропонимание, концепция жизни, гуманистическая в своей основе. Для романтизма характерен особый тип духовного и "духовно-практического" освоения жизни, в основе которого лежит акцент на отдельной человеческой личности как "самоценной силе". Подобная абсолютизация самоценности человеческой личности нашла свое выражение в субъективном идеализме Фихте, провозгласившем человеческое "Я" единственной реальностью и всемогущей творческой силой; в культе Наполеона; в появлении социальных утопий.

У ранних романтиков, почти прямых современников Великой франц. революции, воспитанников ее, господствует порыв к возможному; в этом их «энтузиазм», если пользоваться словом, ими же введенным в оборот. Для романтиков возможное постоянно впереди действительного. Одно из глубоких определений Р. дал поздний Ф. Шеллинг; вспоминая «иенских» романтиков, с которыми был связан в юности, он писал: «Прекрасное было время... Человеческий дух был раскован, считал себя вправе всему существующему противополагать свою действительную свободу и спрашивать не о том, что есть, но что возможно» (цит. по кн.: «Лит. теория нем. романтизма». Документы, [Л., 1934], с. 12.

Несмотря на большие различия между отдельными художественными системами, возможно сформулировать общее для романтизма. Прежде всего, романтизм осознавался освобождением чувства, воображения и личности поэта. Литературная энциклопедия (1925) указывает на следующие черты: тоска по далекому, порыв и искание, повышенная требовательность к жизни и людям, культ внутреннего мира, интерес к естественному (в оппозиции искусственному и рукотворному в классицизме). На смену гармонической упорядоченности классицизма, стремящейся оперировать отвлеченно-логическими сущностями изображаемого, «романтическая» поэтика выдвигает концепцию «живописного», термин, получающий широкое распространение в XVIII в. в смысле «специфически-свойственного живописи в отличие от скульптуры». Однако список ключевых понятий романтизма может быть существенно расширен: https://arzamas.academy/materials/2221

Специфика романтизма

История

У. Тернер «Эдинбургский замок: марш горцев»

В романтическую эпоху — в значительной мере под влиянием Французской революции и принесенных ею эпохальных перемен — сложилось новое представление об истории. В прошлом стали видеть не неподвижное наследие фактов, событий, персонажей, которые могли служить лишь положительными или отрицательными примерами для подражания («История — учительница жизни»). Для романтиков в истории открылся необратимый процесс изменений, ведущий к неведомой (возможно, утопической или апокалиптической) цели: в нем ничего не повторяется, и былые дела интересны именно своим отличием от нынешних. В историческом процессе решающую роль играют не цари и полководцы, а массы простых людей — это сила, к которой современные люди могут мысленно присоединяться или с ужасом отстраняться от нее (как читатель «Капитанской дочки» от «русского бунта»). Принцип историзма смыкался с принципом местного колорита: старинное общество столь же экзотично, как чужестранное, с той разницей, что из него выросло наше нынешнее общество и закономерности этого роста можно познать. Исторический взгляд на художественную культуру предполагал релятивизм в оценках: то, что считалось высшими достижениями в одну эпоху, может не подходить вкусам другой, и сам романтизм мыслил себя как новое, исторически небывалое явление, самостоятельно создающее свою систему ценностей («Расин и Шекспир» Стендаля).

Национальный колорит

Э. Делакруа «Свадьба в Марокко»

Литература и искусство и раньше, в XVII–XVIII веках, интересовались экзотикой — например, включали в свои произведения восточные мотивы и сюжеты. Романтики пошли дальше: во-первых, стали искать альтернативу своей собственной культуре не только в дальних странах, но и у соседних народов и в историческом прошлом; а во-вторых, придали этой альтернативе внутреннюю осмысленность и высокую ценность. Усредняющей, подавляющей сильные порывы и смелые художественные эксперименты центральноевропейской культуре они противопоставляли «дикую» самобытность испанцев, итальянцев или американских индейцев (Шатобриан, Купер), героические предания кельтов и скандинавов, этнографические картины и традиции — например, украинский фольклор в ранней прозе Гоголя, быт кавказского фронтира у Лермонтова и Бестужева-Марлинского. С легкой руки живописцев этот принцип получил название «местный колорит»: художники и писатели должны не скрадывать этническую особенность изображаемых людей и происшествий, а, наоборот, подчеркивать ее — живописать необычные нравы, показывать цельные и рельефные характеры других народов, воспроизводить образцы их художественного творчества. Принцип местного колорита мог доходить до «ностальгии по чужбине», страстного увлечения чужой страной, где европейский романтик ощущал свою идеальную родину; для него изучать и художественно воссоздавать ее культуру значило предпринять путешествие к истокам человеческого духа и к глубинной сути собственной личности, по мысли французского литератора Жерара де Нерваля.

У принципа местного колорита, особенно в приложении к странам — объектам колониальной экспансии, была и оборотная сторона: восхищаясь экзотической культурой, романтики одновременно объективировали ее, признавали несовместимость ее людей и нравов с современной цивилизацией. Для романтиков эти люди и нравы — музейные реликты исчезающих традиций, и их нужно бережно сохранять в искусстве, не надеясь на их интеграцию в нашу современную жизнь. Художник-романтик считал, что может постичь культуру «живописных варваров» лучше самих этих людей, которые не в состоянии ее осознать.

В литературе выражением нового взгляда на историю стал жанр исторического романа, сформировавшийся у Вальтера Скотта и получивший распространение в разных странах. Главным героем такого романа обычно является не великий деятель прошлого, как в традиционном эпосе, а человек средний, преследующий свои личные интересы, но волею судьбы замешанный в больших событиях — войнах, народных движениях, революциях. Такой человек душевно близок современному читателю, и он является не просто участником событий, но и их свидетелем; его опыт помогает нам осмыслить даже такие исторические перемены, которые случились позднее и которых он еще не мог знать: так, французские романисты (Гюго, Виньи) ищут истоки революции конца XVIII века в политической и культурной истории былых столетий.

Свобода

Э. Делакруа «Свобода, ведущая народ»

Современники или ближайшие наследники Французской революции, романтики, при значительном различии их политических взглядов разделяли идею свободы. Некоторые из них придавали ей коллективно-политический смысл; среди них были герои революционной и национально-освободительной борьбы (Мицкевич, Петефи, Рылеев), они возлагали надежды на Июльскую революцию во Франции 1830 года, поддерживали борьбу Греции за независимость, как Байрон. Другие — в их числе и тот же Байрон — культивировали личную независимость, свободу саморазвития человека (так называемый романтический индивидуализм), вопреки ограничительным рамкам, которые ставит ему общество; это могло приводить к конфликту с государственной властью и даже доходить до богоборческого восстания против власти небесной; например, договор гетевского Фауста с дьяволом — это попытка человека такой ценой осуществить свою личную творческую свободу. Свой идеал свободы романтики проецировали на природу, видя в ней «свободную стихию» (Пушкин).

В художественном творчестве романтизм освобождался от жесткой системы классических жанров, от иерархии «высоких» и «низких» предметов и стилей, от кодифицированных стихотворных форм. Романтики сочетали вместе несовместимые, казалось бы, эстетические начала — например, трагическое и комическое (то был один из уроков, усвоенных ими у Шекспира); они практиковали слабо кодифицированные формы письма — фрагмент, дневник, наконец, «свободный роман». Романтическая эстетика была «эстетикой противопоставления» (Ю.М. Лотман), ориентированной не на воспроизведение традиционных схем, а на оригинальное творчество, полемически отталкивающееся от творчества предшественников.

Природа

У. Тернер «Снежная буря»

Культ дикой (или имитирующей дикую) природы появился еще в преромантизме XVIII века, например в ландшафтных английских парках. Романтизм объявил переживание природы, особенно в ее «возвышенных» проявлениях (горы, море), сущностным свойством современного духа (Баратынский о Гёте: «С природой одною он жизнью дышал…»). Романтик слышит «гармонию в стихийных спорах» (Тютчев), узнает себя в спонтанных грозных движениях природы (Лермонтов: «А он, мятежный, просит бури…»), мечтает слиться с нею (Гёте в переводе Лермонтова: «Подожди немного, / Отдохнешь и ты»), возвращается к ней из душной и лживой цивилизации — иногда даже в порядке реально-практического эксперимента, как Генри Торо, своими руками обустраивавший быт в лесной хижине. Если ему приходится бороться с природой, то он делает это не как захватчик и цивилизатор-рационалист, а как равный и уважительный соперник, способный к мистическому диалогу с нею («Труженики моря» Гюго). Среди народов мира для него выделяются более «природные», непокорные цивилизации и близкие к первобытному состоянию нравов — например, цыгане, — и к ним устремляются мечты цивилизованных людей Европы («Цыганы» Пушкина, «Кармен» Мериме).

Свобода романтического индивида требует иронической дистанции по отношению ко всем неподвижным и завершенным формам духа, за которыми он улавливает иные, еще не сбывшиеся или утраченные возможности. Романтическая ирония, определенная в 1790-х годах Фридрихом Шлегелем, отрицает любую раз и навсегда данную истину — ее особенность именно в том, что она направляется не на ложь и заблуждения, а именно на истину, делая явной ее неокончательность. Из частного риторического приема она превращается в универсальное средство познания мира.

Ирония принимает разнообразные формы в романтической литературе: это и самокритика любовного чувства, искренне переживаемого поэтом (Гейне), и контрастное сочетание возвышенных стремлений с гротескным внешним воплощением (Квазимодо в романе Гюго), и вкус к театральной игре и «театру в театре», обнажающему собственную условность (комедии Тика или Мюссе). Иронической установкой романтиков обусловлен их выбор романа как ведущего, свободного жанра современной литературы: в нем могут иронически сплетаться серьезные и забавные сюжетные линии, вступать в диалог разные языки культуры, события в нем нередко следуют по прихотливой воле романиста, воспроизводящего в своем творчестве игру природы или божества.

Молодость

Портрет гравера Карла Эдварда Сонне. Картина Детлефа Блунка.

Романтики были молодыми людьми, по крайней мере в начале своей деятельности, и это само по себе банальный факт: люди обычно начинают свою карьеру в молодости, постепенно вытесняя с поприща старших. Важнее другое: романтизм впервые в истории новоевропейской культуры сделал молодость как таковую объединяющей идеей, фактором литературно-художественной и общественной полемики. Во Франции в 1830 году молодые романтики ополчились против пожилых «классиков», отстаивая новаторскую драму Гюго «Эрнани»; противоборство двух эстетических программ они переживали как конфликт поколений, и само понятие «поколение» в ту эпоху впервые начали применять для осмысления общественных процессов. Пафос молодости мог иметь и политическое измерение, выражая желание революционных перемен, радикального расчета с прошлым: так, национально-демократические движения в нескольких странах назывались «Молодая Германия», «Молодая Италия».

В литературе XIX века магистральным сюжетом стала история молодого человека, познающего и осваивающего окружающий мир. Она оформлялась в жанре воспитательного романа, впервые сложившегося еще в XVIII веке («Годы учения Вильгельма Мейстера» Гёте), в сюжете о завоевании столицы юным провинциалом, который разрабатывали многие французские романисты (Стендаль, Бальзак, Дюма). Романтическая лирика обычно выражает чувства юноши, взыскующего идеала и ищущего — часто неудачно — свое место в жизни; ту же традицию продолжает тема «лишнего человека», развившаяся в русской литературе начиная с «Евгения Онегина».

Фантастика

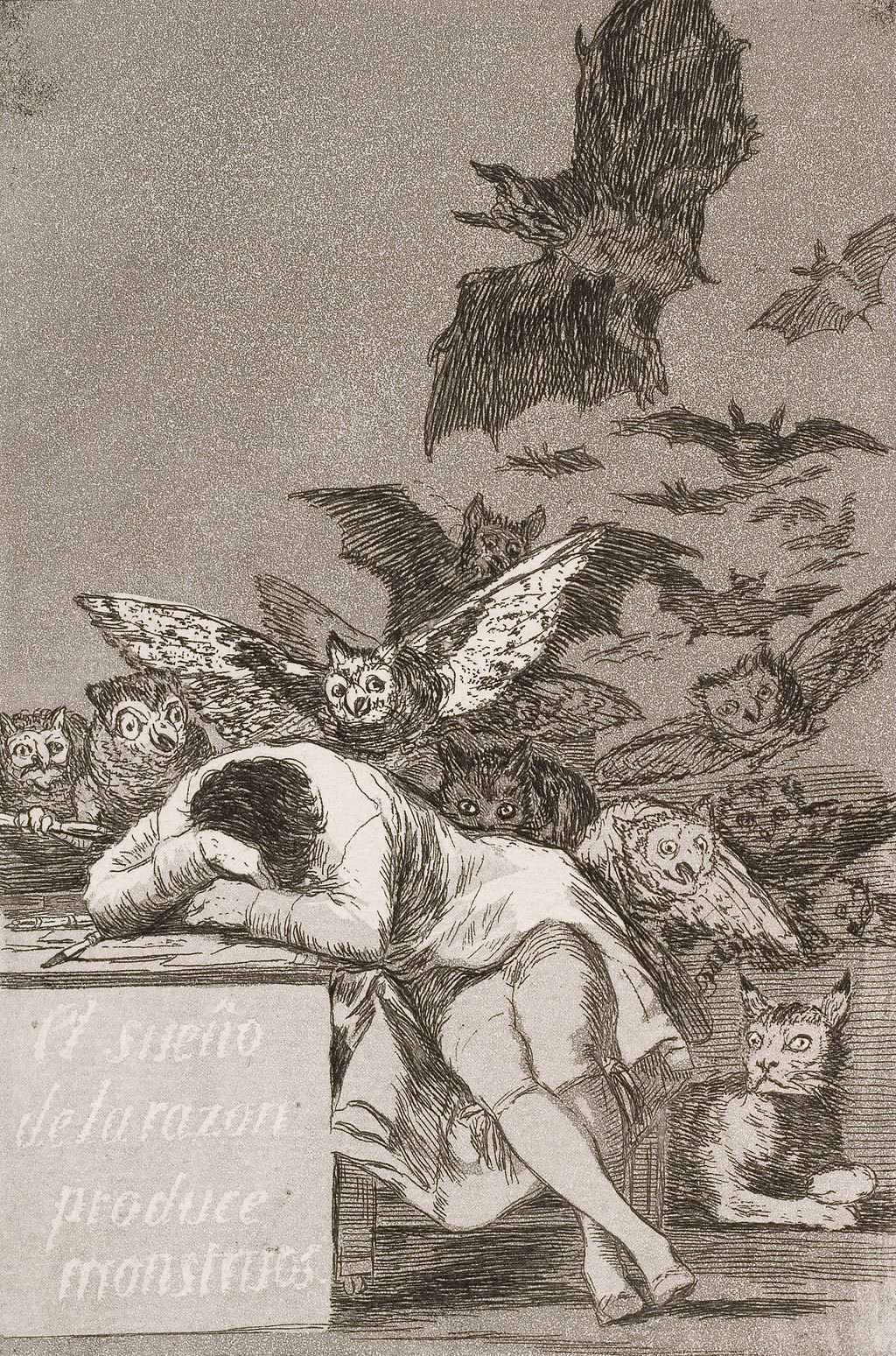

Ф. Гойя «Сон разума рождает чудовищ»

Романтическое стремление к трансцендентному проявлялось в фантастике — новом эстетическом феномене, когда писатель или художник не просто вводит в произведение «чудесные» мотивы, но резко, контрастно сталкивают их с изображением рационально организованного мира, где им не может быть места. Мир предстает неоднородным: в какой-то момент в него прорывается абсолютно иное, читатель фантастической литературы сталкивается с совершенно невероятными событиями и персонажами и вынужден гадать — реальность ли перед ним или чей-то бред, сновидение, заблуждение чувств?

Признанным мастером романтической фантастики был Гофман, которому подражали многие другие писатели. Колебание в интерпретации мира доходит у него до эффекта двоемирия: заурядные факты и лица повседневной жизни получают второе, мистическое значение, в банальный быт современных горожан проникают сакральные персонажи, наделенные положительной или отрицательной колдовской силой, — сказочные волшебники, двойники, призраки, вампиры, оживающие куклы и растения. Все эти странные фигуры, с которыми приходится иметь дело «нормальному» или «наивному» герою, символизируют абсолютную инаковость Другого. Не менее важно, что проблематичным, сомнительным оказывается опыт персонажа-свидетеля, которому читатель не может ни вполне верить, ни полностью отказать в доверии; чем рациональнее он мыслит и излагает случившееся с ним, тем более скандально и тревожно звучат его сообщения (например, у Эдгара По). Романтическая фантастика занята не только внешним показом Другого, но и познанием его изнутри, поэтому часто в ней важен и проблематичен не столько призрак, сколько тот, кто его видит: то ли это бессмысленный безумец, то ли вдохновенный духовидец. Фантастическая инаковость опасна для личности, в ней можно пропасть и затеряться, как это происходит в жанре готического романа, распространившегося первоначально в Англии (Мэттью Грегори Льюис, Анна Радклиф), а затем и в других литературах, нередко и в малых повествовательных формах — например, некоторых новеллах Гофмана, повестях Карамзина и балладах Жуковского.

Народ

А.Г. Венецианов «На пашне»

Романтики усвоили руссоистское представление о народе как о «естественном», первообразном начале культуры, но усложнили его. Они жили в эпоху формирования и сознательного размежевания европейских наций и сами участвовали в этом процессе: так, немецкие романтики в годы войны с Наполеоном формулировали новое, «народное», а не государственное понимание патриотизма. Возвращаясь к средневековым истокам национальных культур, вопреки глобализирующему, усредняющему действию классицизма, романтики отстаивали право наций на политическое самоопределение и культурную самобытность. Истоки этой самобытности они искали в памятниках старинного искусства (таких, как готическая архитектура в «Соборе Парижской Богоматери» Гюго) и в сохранившихся традициях народного творчества. Они занимались сбором и изучением фольклорных текстов (братья Гримм), подражали старинному, этнически самобытному художественному стилю; иногда это даже сопровождалось мистификациями: Макферсон выдал за подлинник реконструированные им кельтские песни Оссиана, Пушкин перевел «Песни западных славян», не зная, что это имитация, созданная Проспером Мериме. Фольклоризм романтиков соответствовал их принципу местного колорита — просто этническую самобытность искали здесь не в чужой, а в родной традиции, познавая ее не извне, а изнутри.

Интерес романтиков к своеобразию народного быта и творчества мог сопровождаться демократическими тенденциями в общественной мысли, критически переосмысливавшими универсалистский демократизм Просвещения. Народ, сохраняющий в своей памяти драгоценное наследие предков, заслуживает уважения и поддержки в борьбе с угнетателями; об этом писали Гейне, Гюго, Мандзони. Вместе с тем культ самобытных национальных культур был чреват националистическим предпочтением своей собственной культуры за счет других и ее подчинением политике национального государства. Изоляционистские тенденции романтического народолюбия были использованы в официальной идеологической доктрине Российской империи («Православие, самодержавие, народность»), а столетием спустя получили еще худшее применение в идеологии фашистских режимов.

Источники